Jidai

Akira Kurosawa: 1957 - Il trono di sangue

Indice articoli

Akira Kurosawa: Il trono di sangue (Kumo no su jo)

1957

Toshiro Mifune, Isuzu Yamada, Takashi Shimura, Akira Kubo, Eiko Miyoshi, Chieko Naniwa

Nel 1957 Kurosawa pose mano in breve tempo a due opere che traevano ambedue ispirazione dall'occidente anche se ambientate nel Giappone classico. La prima, conosciuta in Italia come Il trono di sangue (il titolo originario è Kumo no su jo, Il castello del ragno) ebbe uno straordinario successo; Kurosawa era già noto per Rashomon e I sette samurai, che avevano riscosso premi e consensi unamini della critica anche se non sempre del pubblico, e questa era praticamente la prima volta che si cimentava in temi "alti", avendo in precedenza cantato soprattutto le vicende degli umili, eccezione fatta per Tora no ofumu otokotachi, opera dedicata ad una impresa del leggendario principe Yoshitsune ma prodotta in condizioni di fortuna al termine del periodo bellico e praticamente mai distribuita fino ai giorni nostri.

La trama riprende la nota vicenda del Macbeth di Shakespeare, con numerose licenze formali che non ne intaccano la sostanziale fedeltà al modello originario: accecato dalla brama di potere il comandante Taketoki Washizu viene trascinato in un vortice di delitti senza fine, che lo porterà inesorabilmente alla rovina ed alla morte.

La trama riprende la nota vicenda del Macbeth di Shakespeare, con numerose licenze formali che non ne intaccano la sostanziale fedeltà al modello originario: accecato dalla brama di potere il comandante Taketoki Washizu viene trascinato in un vortice di delitti senza fine, che lo porterà inesorabilmente alla rovina ed alla morte.

L'intervento del soprannaturale, impersonato da una strega incontrata da Washizu in una foresta tenebrosa, non toglie nulla alla tragicità delle vicende umane: gli dei e gli spiriti si limitano a prendere atto della volontà degli uomini e delle donne, e delle loro azioni

Kurosawa imposta perciò la recitazione dei suoi interpreti su toni che dichiara appartenere al teatro Nô: apparentemente impassibili, delle maschere che non lasciano trasalire i loro sentimenti, che trasmettono anzi l'impressione di non averne o di averli deliberatamente soppressi.

Kurosawa imposta perciò la recitazione dei suoi interpreti su toni che dichiara appartenere al teatro Nô: apparentemente impassibili, delle maschere che non lasciano trasalire i loro sentimenti, che trasmettono anzi l'impressione di non averne o di averli deliberatamente soppressi.

Sembra fare eccezione il solo Mifune, mentre gli altri protagonisti mostrano una impenetrabile maschera che copre il loro volto ed i loro veri sentimenti, quasi a simboleggiare l'impotenza dell'essere umano di fronte alle grandi scelte della vita, affrontate con decisioni prederminate dalla morale corrente e che lo sottraggono al libero arbitrio, tra l'indifferenza degli dei.

Washizu sembra fin dal primo momento avere coscienza ed orrore del ruolo assegnatogli dal destino, pur non avendo la forza di sottrarvisi, attirato come una falena dalla possibilità di arrivare al potere.

Toshiro Mifune aveva fino ad allora sostenuto ruoli, sia pur drammatici, di tuttaltro spessore. Altrettanto credibile sia come giovane ladro (L'angelo Ubriaco) che come giovane poliziotto (Cane randagio), sia come ladro di strada senza scrupoli (Rashomon) che come vagabondo dai modi rudi ma dal grande cuore (I sette samurai), qui per la prima volta affronta l'impegno di dare anima e volto ad un personaggio di grande levatura e di grandi ambizioni destinato a condurre uomini - forse alla gloriosa vittoria, forse alla tragica disfatta - e non un semplice seguace.

E' usuale affrontando la produzione artistica di Kurosawa scontrarsi con una antinomia: l'uso contemporaneo, che troviamo specialmente in questa sua opera, di due metodi di realizzazione che si direbbero antitetici. Un estremo realismo degli eventi, fino ad allora sconosciuto al cinema giapponese - come dimostrato dalla visione delle opere di un artista che pure Kurosawa indica come suo maestro e punto di riferimento, Kenji Mizoguchi - e di una recitazione astratta e simbolica.

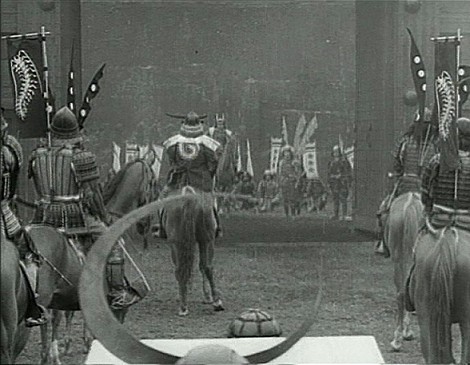

E' forse proprio questa la ragione della grande sorpresa suscitata dall'opera nel pubblico e nella critica d'occidente: l'uso di stilemi recitativi inusuali, la rappresentazione inedita della tragica bellezza estetica della guerra nel Giappone feudale, ove si mostrano reparti ordinati di uomini che si muovono apparentemente a caso senza alcun criterio logico, ma con troppa determinazione e troppa precisione di movimenti per non essere piuttosto gli esecutori attenti e fedeli di piani di battaglia oscuri allo spettatore ma visibilmente rispondenti a proprie leggi e propri metodi.

E' forse proprio questa la ragione della grande sorpresa suscitata dall'opera nel pubblico e nella critica d'occidente: l'uso di stilemi recitativi inusuali, la rappresentazione inedita della tragica bellezza estetica della guerra nel Giappone feudale, ove si mostrano reparti ordinati di uomini che si muovono apparentemente a caso senza alcun criterio logico, ma con troppa determinazione e troppa precisione di movimenti per non essere piuttosto gli esecutori attenti e fedeli di piani di battaglia oscuri allo spettatore ma visibilmente rispondenti a proprie leggi e propri metodi.

Ma anche la brutalità e disumanità della guerra vengono realisticamente resi: rimase scolpita indelebilmente negli spettatori di allora l'agghiacciante scena della rivolta delle truppe di Washizu che lo crivellano - tragica beffa per lui, celebre arciere - con una tempesta di frecce.

Kurosawa ricorrerà ancora nelle opere successive agli stilemi che appaiono per la prima volta in Kumo no su jo. Il precipitare drammatico degli eventi in seguito alla rivolta di un feudatario infedele viene scandito dal succedersi incalzante di una serie di messaggeri a briglia sciolta, che esausti fanno il loro rapporto davanti al quartier generale del signore del feudo, che attende gli eventi sul suo seggio di comando, pronto ad accorrere ove sia necessario ma in fondo anche lui coinvolto emotivamente - ma non materialmente - in eventi che si susseguono secondo logiche che prescindono dalla sua volontà e dal suo intervento.

Sarà molto simile, circa 30 anni dopo, l'incipit di Kagemusha: un corriere, questa volta appiedato, corre instancabilmente per portare il suo messaggio, muovendosi senza nemmeno vederli tra i sanguinosi segni di un tragico assalto.

Sarà molto simile, circa 30 anni dopo, l'incipit di Kagemusha: un corriere, questa volta appiedato, corre instancabilmente per portare il suo messaggio, muovendosi senza nemmeno vederli tra i sanguinosi segni di un tragico assalto.

Ed il ruolo simbolico delle porte delle fortezze, impenetrabilmente chiuse ed ostili, che si aprono con sinistri cigolii solo per mostrare schiere di armati che entrano od escono furiosamente per sfuggire al nemico oppure recarsi alla battaglia, o che sfilano in lenta e solenne processione rituale, viene riproposto in Kagemusha ed ancora, ed ossessivamente, in Ran.

Singolare anche notare che Kurosawa per dare sfogo al suo pessimismo sulla natura umana in generale e del popolo giapponese in particolare sembra dover fare appello ad autori occidentali, qui Shakespeare e Maxsim Gorkij in I bassifondi, opera immediatamente successiva, ancora Shakespeare in Ran, opera tarda che riprende la trama del re Lear innestandola su un episodio reaie ma conosciuto al contrario come esempio di concordia familiare: il principe Mori è celebre soprattutto per l'episodio storico in cui consegna ai figli tre frecce mostrando come messe assieme in un unico fascio non possano essere spezzate mentre da sole non febbero resistenza nemmeno al braccio di un bambino. Ma i 3 figli di Mori non si dimostrarono affatto avidi di potere al punto di uccidersi tra di loro per esso, sono anzi ancora indicati a distanza di secoli come esempio di amore fraterno e filiale.

Ma ci piace credere che Kurosawa, dandoci rappresentazioni così artisticamente elevate della perfidia e della miseria umana abbia voluto darci un ammonimento e metterci in guardia. Giusto così: se avesse ceduto al compiacimento di "darci una morale" o concludere le sue opere con finali appaganti, se avesse rinunciato a mostrare impietosamente le bassezze in cui può cadere l'animo umano, il suo messaggio sarebbe stato meno immediato, meno efficace, meno forte. E forse, in fin dei conti, anche meno avvincente e privo del soffio dell'arte.

Ritornando alla staticità espressiva del teatro Nô che volle utilizzare in questa opera, Kurosawa ne disse:

Ritornando alla staticità espressiva del teatro Nô che volle utilizzare in questa opera, Kurosawa ne disse:

"La semplicità, la forza, la concentrazione del dramma richiamavano alla mia mente il Nô. Gi attori del Nô si muovono il meno possibile, comprimono le loro energie, perciò il minimo gesto produce un'emozione intensissima. Le espressioni degli attori nel mio film corrispondono a quelle delle maschere stilizzate del Nô".

Lo vediamo qui, naturalmente con il suo inseparabile cappellino, intento a dare le ultime istruzioni a Isuzu Yamada al momento di girare una delle scene più drammatiche del film, quella in cui Asaji, orami resa folle dai rimorsi e dal terrore di una sanguinosa vendetta da parte degli spettri delle sue vittime, si lava ossessivamente le mani indelebilmente macchiate di un sangue immaginario.

L'immagine successiva ci mostra la Yamada dal punto di vista approssimativo in cui si trovava Kurosawa al momento di darle queste istruzioni, che coincide con questa inquadratura.

L'immagine successiva ci mostra la Yamada dal punto di vista approssimativo in cui si trovava Kurosawa al momento di darle queste istruzioni, che coincide con questa inquadratura.

E' evidente come l'estrema economia di gesti richiesta da Kurosawa accentui e non diminuisca minimamente la tragica grandezza del momento.

Il volto, apparentemente impassibile, riesce tuttavia a restituire la tempesta di sentimenti di una persona resa schiava dalle sue folli ed inappagabili ambizioni.

Lo stesso Mifune si muove con glaciale freddezza ed apparente impassibilità, alternata però a travolgimenti emotivi tanto più evidenti quanto più contrastanti con la precedente rigidezza formale.

Lo stesso Mifune si muove con glaciale freddezza ed apparente impassibilità, alternata però a travolgimenti emotivi tanto più evidenti quanto più contrastanti con la precedente rigidezza formale.

Ma anche nei momenti più statici riesce a trasmettere emozioni importanti.

Nel momento in cui riceve dal suo signore la spada simbolo del potere, assieme al comando del Castello del Nord, ci rendiamo conto che il verme della sfrenata ambizione, scatenato dalla profezia della maga, ha già fatto presa nel suo animo e, per quanto cerchi invano di nasconderlo, nel suo volto.

In questa opera Kurosawa riprende alcuni degli innovativi stilemi da lui introdotti negli anni precedenti: l'ambientazione nel bosco (Tora no ofumu otokotachi, 1945 e Rashomon, 1950). l'intervento della pioggia (Sugata Sanshiro, 1943, Rashomon, 1950 e I sette samurai, 1954).

In questa opera Kurosawa riprende alcuni degli innovativi stilemi da lui introdotti negli anni precedenti: l'ambientazione nel bosco (Tora no ofumu otokotachi, 1945 e Rashomon, 1950). l'intervento della pioggia (Sugata Sanshiro, 1943, Rashomon, 1950 e I sette samurai, 1954).

Ne è un esempio la scena in cui i due generali vittoriosi, Taketoki Washizu e Yoshiaki Miki (Minoru Chiaki), dopo avere sventato l'attacco proditorio di un vassallo, si perdono nel bosco, sotto gli scrosci di un temporale, mentre si stanno recando a rapporto dal loro signore, Tsuzuki Kuniharu.

Qui si imbattono in una strega, che Kurosawa rende come una parca della mitologia greca: intenta a tessere su un arcolaio i destini dell'uomo, pronta a reciderli secondo una logica che forse nemmeno lei conosce.

Qui si imbattono in una strega, che Kurosawa rende come una parca della mitologia greca: intenta a tessere su un arcolaio i destini dell'uomo, pronta a reciderli secondo una logica che forse nemmeno lei conosce.

E' lei a pronunciare la sinistra ma morbosamente affascinante profezia: Washizu è destinato a diventare il signore del Castello del Ragno.

Sia Wahiszu che Miki, che non regnerà si persona ma attraverso suo figlio, sono rimasti sconvolti dalla profezia della strega, che li ha immersi in una foschia dell'animo oltre la quale non è possibile vedere nulla.

Sia Wahiszu che Miki, che non regnerà si persona ma attraverso suo figlio, sono rimasti sconvolti dalla profezia della strega, che li ha immersi in una foschia dell'animo oltre la quale non è possibile vedere nulla.

Kurosawa ce li mostra immersi in una fitta coltre di nebbia materiale, dalla quale invano tentano di uscire per raggiungere il castello ove sono stati convocati dal signore.

Se Washizu è destinato a regnare, regneranno infatti anche i discendenti di Miki.

Quando oramai esausti e disperati hanno perso ogni speranza di uscirne, è la nebbia a levarsi, senza che i due guerrieri - inermi in questa battaglia interna - abbiano modo di intervenire nel loro destino.

Il castello è, sorprendentemente, vicino a loro. I loro passi, anche quando avvolti nella nebbia, andranno sempre là dove il destino vuole che vadano.

Il destino inizia immediatamente a mutare il loro cammino. Washizu riceve il premio più ambito, viene nominato signore del Castello del Nord.

Il destino inizia immediatamente a mutare il loro cammino. Washizu riceve il premio più ambito, viene nominato signore del Castello del Nord.

Levando alta nella mano la spada che hanno ricevuto in compenso del loro valore, ma attoniti, atterriti dall'avverarsi della profezia, lasciano come due automi la scena.

Sarà Asaji da quel momento a prendere in pugno la situazione.

Sarà Asaji da quel momento a prendere in pugno la situazione.

Si è immediatamente resa conto della inadeguatezza di Washizu, e non intendere lasciarsi sfuggire per la sua ignavia la grande occasione che si è presentata inaspettata.

Washizu non deve limitare le sue ambizioni: la signoria del Castello del Nord deve essere solamente la base da cui lanciarsi alla conquista del Castello del Ragno.

Washizu nonostante il suo valore in battaglia è un debole.

Washizu nonostante il suo valore in battaglia è un debole.

E' chiaro immediatamente che Asaji lo porterà senza alcuna esitazione là dove vuole.

Lo lusinga come un grande guerriero, ma non manca di mettere in risalto l'inadeguatezza delle sue limitate ambizioni.

E gli fa presente, con crudele realismo, che se il signore venisse a conoscere la profezia della strega, Washizu verrebbe immediatamente messo a morte, che abbia o non abbia l'ambizione di regnare.

L'occasione per mettere in atto i suoi piani viene abilmente presentata come una necessità.

Una imprevista visita del feudatario Tsuzuki (Sasaki Takamaru) al Castello del Nord, per una partita di caccia ed in incognito.

Una imprevista visita del feudatario Tsuzuki (Sasaki Takamaru) al Castello del Nord, per una partita di caccia ed in incognito.

Si tratta in realtà di uno stratagemma per iniziare una nuova campagna di guerra, in cui sia Washizu che Miki sono chiamati ad un ruolo importante. Per questo vuole che la sua presenza venga mantenuta segreta.

Washizu si sente tranquillizzato: il signore ha piena fiducia in lui.

Akaji non è dello stesso parere: in pratica il signore gli ha ordinato di uscire in campo aperto, senza alcuna protezione alle spalle, per affrontare il nemico, mentre lui occupa il castello.

Una situazione ideale per togliere sbrigativamente di mezzo uno scomodo servitore. E non è il caso di farsi illusioni sugli scrupoli del signore, che ha conquistato col sangue il suo potere e con il sangue lo mantiene.

Occorre agire, immediatamente.

Occorre agire, immediatamente.

Washizu è ormai una marionetta che si piega suo malgrado, senza essere in grado di opporre la minima resistenza, al volere, all'mabizione, ai folli piani di Akaji.

Durante la notte, nonostante la stretta vigilanza da cui è protetto, con tre guardie armate di tutto punto che vegliano fuori della sua stanza impedendo il passaggio a chiunque, il signore deve essere ucciso.

Akaji prende l'iniziativa, occupandosi di rendere innocue le guardie.

Akaji prende l'iniziativa, occupandosi di rendere innocue le guardie.

Farà recapitare loro, per aiutarli a tenere desta l'attenzione, del sake.

Vi ha disciollto in realtà un potente sonnifero, cui non potranno resistere pi♂ di pochi istanti.

Washizu attende, preda dei suoi dubbi, delle sue angosce, attanagliato nonsotante tutto dall'ambizione.

Washizu attende, preda dei suoi dubbi, delle sue angosce, attanagliato nonsotante tutto dall'ambizione.

Si trova nella stanza in cui fu costretto a commettere seppuku Fujimaki, il vassallo ribelle che riuscì a sconfiggere in battaglia poco tempo prima, ponendo le basi della sua scalata al potere.

Le pareti della stanza sono ancora ricoperte da orrende macchie di sangue, che nessuno è mai riuscito a far scomparire.

Akaji ha sottratto alle guardie addormentate una lancia: è con quella che Washizu dovrà compiere il suo delitto.

La guarda a lungo, inorridito e allo stesso tempo affascianto.

Infine, l'afferra.

Quando torna, materialmente al tempo stesso il signore del Castello del Ragno, ma è ridotto all'ombra di se stesso.

Quando torna, materialmente al tempo stesso il signore del Castello del Ragno, ma è ridotto all'ombra di se stesso.

Non riesce a rendersi conto delle ragioni per cui il destino lo abbia portato fin lì, probabilmente nemmeno riesce a rendersi conto delle trasformazioni che la lebbra del potere sta apportando in lui.

Akaji ha dovuto strappargli dalle mani irrigidite la lancia insanguinata, per andare invece a deporla nelle mani della guardia del corpo cui l'aveva sottratta, ancora addormentata come le altre guardie.

Solo le urla di Akaji, che chiama l'allarme fingendo di avre scoperto per caso l'assasinio del signore, hanno il potere di ridestarlo - provvisoriamente - dai suoi incubi.

Solo le urla di Akaji, che chiama l'allarme fingendo di avre scoperto per caso l'assasinio del signore, hanno il potere di ridestarlo - provvisoriamente - dai suoi incubi.

E' troppo tardi per pentirsi, da uomo di azione capisce nonostante tutto che non è il momento di perdersi nei pensieri e deve solo andare avanti lungo la strada che ha preso, che porti al disastro o alla gloria.

Armatosi immediatamente, abbatte la guardia che impugna ancora la lancia del delitto, prima che si riprenda dall'intontimento e possa discolparsi.

Trova così il modo di addossare ad altri, le guardie appartenevano alle schiere del vassallo ribelle, l'assassinio del signore.

Con una anticipazione dello stile che adotterà poi nelle grandi opere degli anni 80, Kagemusha e Ran, Kurosawa rende l'idea delle sanguinose battaglie del Giappone feudale come un alternarsi di onde tempestose che scuotono lo schermo, mosse da venti violenti quanto impossibili da prevedere.

Con una anticipazione dello stile che adotterà poi nelle grandi opere degli anni 80, Kagemusha e Ran, Kurosawa rende l'idea delle sanguinose battaglie del Giappone feudale come un alternarsi di onde tempestose che scuotono lo schermo, mosse da venti violenti quanto impossibili da prevedere.

Washizu tenta di liquidare ogni possibile avversario prima che abbiano la possibilità di reagire.

Si scaglia con i suoi uomini contro le truppe di Kunimaru, figlio del signore assassinato, accusandolo allo stesso tempo di essere lui l'autore del delitto.

Guidato dal fedele generale Noriyasu (l'immancabile Takashi Shimura) il principe Kunimaru riesce a scampare al disastro del suo esercito e cerca riparo presso il castello presidiato da Miki.

Guidato dal fedele generale Noriyasu (l'immancabile Takashi Shimura) il principe Kunimaru riesce a scampare al disastro del suo esercito e cerca riparo presso il castello presidiato da Miki.

Ma non gli viene aperto.

Anzi, quando i due continuano a gridare di aprire il portone inizia contro di loro un fitto lancio di frecce, costringendoli ad allontarsi.

Washizu, sopraggiunto con un drappello di cavalieri, potrebbe ragiungere i suoi nemici e finalmente finirli.

Eppure, inspiegabilmente, dopo averli rincorsi a briglia sciolta fino lì, ordina di lasciarli andare.

Non è ben chiaro da che parte intenda stare Miki; non ha aperto il castello al principe Kunimaru, ma non è detto che voglia aprirlo a Washizu.

Non è ben chiaro da che parte intenda stare Miki; non ha aperto il castello al principe Kunimaru, ma non è detto che voglia aprirlo a Washizu.

Un messaggero raggiunge il condottiero, da parte di Akaji: Miki dovrà aprire le porte al suo signore.

Ecco la soluzione: Washizu riporterà al castello il corpo esanime cui lui stesso ha tolto la vita.

Un lungo coreto di soldati in assetto di guerra scorta la bara, su cui spicca l'elmo di sua signoria.

Miki apre lo porte, e lascia entrare Washizu.

Miki apre lo porte, e lascia entrare Washizu.

Si incontrano, entrambi a cavallo e coperti dalle loro pesanti armature.

Corre tra di loro una muta intesa.

Parlerà solamente Miki ma dopo, mentre i due a cavallo, alla testa del corteo funebre, attraversano il cortile del castello per recarsi al consiglio di guerra.

Miki accetta il responso della maga: inoltre con la morte del signore il feudo verrà immediatamente attaccato e Washizu è l'unico in grado di difenderlo e prenderne il comando.

Miki lo sosterrà.

Akaji però non vuole accettare l'alleanza tra Washizu e Miki. Non crede alla bontà degli esseri umani, non accetta l'idea che le azioni di Miki possano essere disinteressate e senza secondi fini.

Akaji però non vuole accettare l'alleanza tra Washizu e Miki. Non crede alla bontà degli esseri umani, non accetta l'idea che le azioni di Miki possano essere disinteressate e senza secondi fini.

La coppia non ha figli: è il loro unico cruccio ora che hanno in mano il potere.

Per questo Washizu ha in mente di adottare il figlio di Miki, Yoshiteru, e farne il suo erede e successore. Legherà indissolubilmente l'alleato ai suoi destini, e adempierà anche alla seconda parte della profezia della maga.

Akaji non lo vuole accettare: non si è macchiata di sangue per donare regni ai figli degli altri.

E possiede un'arma che renderà vano ogni tentativo del marito di resistere alla sua inflessibile volontà: ella attende un figlio.

A questo punto Miki e il giovane si trasformano in ostacoli. Ostacoli da rimuovere ad ogni costo.

A questo punto Miki e il giovane si trasformano in ostacoli. Ostacoli da rimuovere ad ogni costo.

Nemmeno tra Miki e Yoshiteru (Akira Kubo) regna però l'accordo.

Yoshiteru non crede allaprofezia della maga, e non si fida di Washizu.

Vorrebbe rifiutare l'invito al banchetto per quella sera, allarmato da un sinistro presagio: il cavallo di Miki si è imbizzarrito, e nessuno riesce a calmarlo.

Il presagio non è senza ragione.

Il presagio non è senza ragione.

Nella sala del banchetto il posto riservato a Miki rimane vuoto: lui non arriva.

Il nervosismo di Washizu sembra aumentare progressivamente man mano che si allungano i tempi dell'attesa.

Nel frattempo il cavallo di Miki fa ritorno alla stalla, al galoppo sfrenato ed ancora più imbizzarrito di come era apparso poche ore prima.

Nel frattempo il cavallo di Miki fa ritorno alla stalla, al galoppo sfrenato ed ancora più imbizzarrito di come era apparso poche ore prima.

Da solo.

Nessuna traccia del suo cavaliere.

Nesuna traccia del figlio.

Nessuna traccia della loro scorta.

E' Washizu che lo rivedrà, ma solo lui.

E' Washizu che lo rivedrà, ma solo lui.

Nella sala del banchetto, al posto che gli era riservato, appare improvvisamente Miki.

Vestito di bianco (il colore tradizionale del lutto), con i capelli sciolti, pallido come un fantasma.

Ed è in realtà solamente il fantasma di Miki, e solamente Washizu lo vede.

Il fantasma scompare, riappare, sempre seguendo in realtà i fili del pensiero di Washizu.

Il fantasma scompare, riappare, sempre seguendo in realtà i fili del pensiero di Washizu.

E' lui stesso che lo evoca, è lui che non riesce a liberarsi dai suoi incubi.

Akaji ha tentato di tranquillizzare gli ospiti sostenendo che il marito ha solo bevuto un po' più del normale, ma quando questi estrae la spada tentando vanamente di uccidere gli spettri generati dalla sua mente, è costretta a congedarli scusandosi per l'infelice conclusione della serata.

Quando sono rimasti soli, un guerriero in armatura penetra silenziosamente nella stanza.

Quando sono rimasti soli, un guerriero in armatura penetra silenziosamente nella stanza.

I due ne rimangono intimoriti, ma in realtà è stato lo stesso Washizu a dare ordine al soldato di presentarsi a rapporto da llui non appena terminata la sua missione.

Porta con se la testa mozzata di Miki.

Washizu non la vuole vedere: sarebbe un ennesimo ritorno della sua nemesi personale.

Chiede piuttosto che ne è di Yoshiteru. Il soldato confessa di non essere riuscito ad ucciderlo, pur avendolo gravemente ferito, e che gli è sfuggito di mano.

In preda all'ira Washizu estra la spada e lo abbatte.

In preda all'ira Washizu estra la spada e lo abbatte.

Il soldato, che aveva implorato pietà, ha un motodi ribellione e negli spasimi dell'agonia cerca di aggredirlo.

Washizu, terrorizzato, non tenta nemmeno di reagire ma arrretra in preda al panico fino a che la parete lo arresta.

Ha conquistato il potere, ma ha perso se stesso.

Kurosawa introduce l'epilogo della tragedia attraverso le discussioni degli uomini al posto di guardia.

Kurosawa introduce l'epilogo della tragedia attraverso le discussioni degli uomini al posto di guardia.

Un vento incessante scuote il castello fin dalle fondamenta, che si dice siano marce, condannando il castello stesso a crollare prima o poi di schianto.

Il malumore tra ii soldati cresce: già due ufficiali sono stati costretti al suicidio dal carattere sospettoso e crudele di Washizu.

E l'alleanza tra i figli di Tsuzuki e di Miki, che radunano truppe alle frontiere, rende non più credibile la tesi che sarebbero ognuno responsabile dei lutti dell'altro.

Taketoki Washizu non solo è ancora alle prese con i suoi incubi, ma si deve confrontare con altri ancora, destinati a non lasciargli tregua.

Taketoki Washizu non solo è ancora alle prese con i suoi incubi, ma si deve confrontare con altri ancora, destinati a non lasciargli tregua.

E' in spasmodica attesa nella sua stanza, quando la nutrice viene a chiamarlo.

Il parto del suo erede è stato infelice.

La creatura è nata morta, Washizu ed Akaji sono destinati a rimanere soli.

Soli con il rimorso del loro inutile delitto, soli con un potere che si sta trasformando in una morsa ove verranno schiacciati.

Solo nella sua spoglia stanza, ove appaiono solamente come unica decorazione gli inutili simboli del suo potere materiale, la spada e l'elmo da battaglia, Washizu inveisce contro la follia umana.

Solo nella sua spoglia stanza, ove appaiono solamente come unica decorazione gli inutili simboli del suo potere materiale, la spada e l'elmo da battaglia, Washizu inveisce contro la follia umana.

In defnitiva, cotnro la sua stessa follia.

Solo i richiami degli attendenti lo riportano a stento alla realtà.

E' annunciato l'arrivo di un messaggero.

Le truppe dei confinanti, gli Inui, cui si sono uniti il generale Noriyasu, sempre al fianco di Kunimaru Tsuzuki, e Yoshiteru Miki, hanno varcato la frontiera ed assallito il castello numero uno.

Le truppe dei confinanti, gli Inui, cui si sono uniti il generale Noriyasu, sempre al fianco di Kunimaru Tsuzuki, e Yoshiteru Miki, hanno varcato la frontiera ed assallito il castello numero uno.

Washizu probabilmente non ne è contrariato.

Può tornare ad agire sul campo di battaglia, quello che è a lui più coneniale, dimenticando almeno per il momento ogni altra cosa.

Nel momento dell'azione ogni pensiero svanisce.

Ma non sarà come lui pensa: le sue stesse truppe dslocate ai castelli uno e due non tardano a ribellarsi, passando al nemico per attaccare congiunti il castello numero tre.

Armato di nuovo e rivestito della pesante armatura, dopo aver percorso incessantemente con passi sempre più nervosi la sala ove ha riunito il consiglio, senza che nessuno sia stato in grado di proporgli un piano di battaglia, Washizu decide di chiedere di nuovo il responso delle forze ultraterrene.

Armato di nuovo e rivestito della pesante armatura, dopo aver percorso incessantemente con passi sempre più nervosi la sala ove ha riunito il consiglio, senza che nessuno sia stato in grado di proporgli un piano di battaglia, Washizu decide di chiedere di nuovo il responso delle forze ultraterrene.

Si fa sellare il cavallo, spalancare il portale di ingresso, ed esce come furia in mezzo ad una autentica tempesta, che infuria come quel lontanissimo giorno in cui incontrò nel bosco la strega, assieme al fedele Miki, allora suo migliore amico, sua futura vittima.

Anche Washizu sembra ora uno spettro, mentre percorre a caso la fitta foresta, al galoppo sfrenato, e sempre sotto una pioggia incessante.

Anche Washizu sembra ora uno spettro, mentre percorre a caso la fitta foresta, al galoppo sfrenato, e sempre sotto una pioggia incessante.

Infine ritrova la strega.

Infine ritrova la strega.

O forse è la trega a ritrovare lui: non è concesso illudersi di essere padroni del destino.

Washizu, che l'aveva a lungo invocata durante la sua corsa sfrenata, non sa trattenersi e le chiede immediatamente di rivelare quello che più gli preme: riuscirà il nemico ad impadronirsi del Castello del Ragno?

Lo spirito (Chieko Niniwa) non rispnde: si congratula, con voce glaciale e d'oltretomba, col guerriero: ha raggiunto quello che più fortemente voleva.

Ma infine accetta di rivelare quanto sa.

Washizu non può essere sconfitto, a meno che gli alberi di quella stessa foresta non si muovano fino a circondare il castello.

Ma sia determinato fino in fondo: se deve spargere sangue, che ne sparga a fiumi.

Washizu ha ottenuto la risposta che voleva. Forse ogni essere umano - quando si interroga od interroga altri - ottiene solamente la risposta da lui desiderata. Quanto questa sia vera, è un altro tema su cui ora non è il caso di soffermarsi.

Noriyasu comanda le truppe alleate che stanno per cingere di assedio il Castello del Ragno.

Noriyasu comanda le truppe alleate che stanno per cingere di assedio il Castello del Ragno.

I reparti dovranno attraversare la foresta maledetta, e il generale li mette in guardia.

Non seguano i sentieri, che li porterebbero inevitabilmente fuori dai loro obiettivi.

Ignorino ogni falso indizio e procedano semplicemente in avanti, senza mai deviare né a destra né a sinistra, fino ad uscire dalla foresta.

Washizu osserva i movimenti del nemico dalle feritoie del castello. Si sente sicuro della vittoria, ma si rende conto che i suoi uomini sono invece scossi dal timore.

Washizu osserva i movimenti del nemico dalle feritoie del castello. Si sente sicuro della vittoria, ma si rende conto che i suoi uomini sono invece scossi dal timore.

RIvela allora la profezia dello spirito: non potrà mai essere sconfitto finché non si vedranno gli alberi della foresta muoversi e marciare verso il Castello del Ragno.

Questo basta per riportare in alto il morale dei suoi uomini.

Durante la notte tuttavia diversi inquietanti segnali continuano a destare inquietudine negli animi dei difensori del castello.

Durante la notte tuttavia diversi inquietanti segnali continuano a destare inquietudine negli animi dei difensori del castello.

La sala del consiglio di guerra viene improvvisamente invasa da stormi di corvi che volano per ogni dove all'impazzata.

Washizu non se ne lascia impressionare.

Finché non vedrà gli alberi della foresta stregata in marcia contro di lui, sa di essere invincibile.

Qualunque sia il significato del misterioso volo dei corvi, non può mutare il suo destino vittorioso.

Il destino ha deciso di tenere in serbo fino ad allora qualcosa che scuoterà anche lui.

Il destino ha deciso di tenere in serbo fino ad allora qualcosa che scuoterà anche lui.

Recatosi negli appartamenti della moglie, non riesce a trovarla nella camera da letto.

La trova infine: si sta affannosamente e compulsivamente lavando le mani, per lavarle da indelebili macchie di sangue che solo lei riesce a vedere, eppure ci sono.

E nessun intervento umano o divino riuscirà mai a cancellare.

L'apparentemente incrollabile volontà di Akaji ha improvvisamente ceduto.

Ha perduto il senno.

Washizu è definitivamente solo, senza più Akaji che condivida le sue folli ambizioni, dopo averle attizzate e fatte divampare, e senza che sia più capace di sopportare il peso dei rimorsi.

Altri inquietanti fenomeni si verificano un po' dappertutto all'interno del castello.

Altri inquietanti fenomeni si verificano un po' dappertutto all'interno del castello.

Dall'interno del posto di guardia si odono incessanti rumori ritmici provenire dalla foresta.

Sembrano centinaia, migliaia di asce intente ad abbattere alberi.

Washizu, che sta ancora tentando invano di far tornare in se Akaji, è improvvisamente richiamato fuori da un improvviso clamore.

Washizu, che sta ancora tentando invano di far tornare in se Akaji, è improvvisamente richiamato fuori da un improvviso clamore.

Uscito nella corte d'armi scopre che le truppe sono in preda al panico, e i soldati corrono all'impazzata in cerca di una impossibile salvezza.

Mentre la nebbia si addensa di nuovo, simbolo della nebbia che ha avvolto il cuore degli uomini, Washizu arresta la corsa di un ufficiale e gli chiede cosa mai stia succedendo.

La risposta è strabiliante: la foresta si muove.

Gli alberi stanno circondando il Castello del Ragno.

Salito sugli spalti, Washizu vuole verificare di persona.

Salito sugli spalti, Washizu vuole verificare di persona.

Non riesce a credere a quanto ha appena ascoltato.

Eppure è così.

Eppure è così.

Avvolti dalla nebbia dell'alba, gli alberi della foresta si stanno muovendo.

Terribili ed inesorabili, si avvicinano sempre più alla cinta muraria del Castello del Ragno.

Washizu non sa più cosa fare, cosa dire alle sue truppe.

Washizu non sa più cosa fare, cosa dire alle sue truppe.

Tenta invano di richiamarle all'ordine, di giustificare in qualche modo quello che stanno vedendo dinanzi ai loro occhi.

E' sato proprio lui, rivelando la profezia, a vincolarsi indissolubilmente ad essa.

La foresta sta marciando contro di lui: il suo regno, la sua vita, sono arrivati alla fine.

Travolto dall'ira non è riuscito a trattenersi dall'inveire contro i suoi uomini, accusandoli di tradimento e di vigliaccheria.

Travolto dall'ira non è riuscito a trattenersi dall'inveire contro i suoi uomini, accusandoli di tradimento e di vigliaccheria.

Non era in grado di rendersi conto che quella sarebbe stata la goccia che avrebbe fatto definitivamente traboccare il vaso.

Gli aricieri che hanno rivolto le loro armi contro di lui, lo braccano, non gli danno scampo.

Gli aricieri che hanno rivolto le loro armi contro di lui, lo braccano, non gli danno scampo.

L'agonia di Washizu, scandita dal sinistro sibilo delle innumerevoli frecce e dal loro impatto contro le mura della fortezza o contro il corpo di Washizu, o dalle grida di terrore di questulptimo, dura un tempo che allo spettatore sembra interminabile, ed insopportabile.

La freccia che trafigge la gola di Washizu sembra voler finalmente porre termine allo strazio.

La freccia che trafigge la gola di Washizu sembra voler finalmente porre termine allo strazio.

Immediatamente chi assiste alla scena si rende conto che quello è il colpo fatale, anche perché simultaneamente, come per un tacito accordo, gli arcieri cessano all'istante i loro tiri.

Non è così: anche se ferito a morte Washizu trova l'estrema energia per scendere dagli spalti, ed avanzare nello spiazzo verso la moltitudine ostile che lo attornia, tentando di impugnare per l'ultima volta la sua spada.

Non ne avrà il tempo.

Non ne avrà il tempo.

Crolla nella polvere, che si mescola con la nebbia che ha avvolto fin dall'inizio della vicenda il Castello del Ragno.

I soldati assistono immobili, muti, al suo crollo.

Alla luce dell'alba l'armata nemica si sta avvicinando alle mura, e quello che sembrava il più inestricabile dei misteri si chiarisce.

Alla luce dell'alba l'armata nemica si sta avvicinando alle mura, e quello che sembrava il più inestricabile dei misteri si chiarisce.

Sono stati i guerrieri del'esercito nemico a tagliare gli alberi durante la notte, era quella la ragone degli incessanti ciolpi di ascia che si erano sentiti dai posti di guardia.

Era anche quella la ragione per cui i corvi, cacciati dalla foresta, avevano invaso la fortezza e gettato il disordine nella mente dei difensori, con i loro folli voli senza apparente ragione.

Ed ora, nascondendoi dietro gli alberi, sono arrivati talmente vicino da poter lanciare l'ultimo assalto, senza ancora sapere che sarà inutile perché Washizu è stato ucciso dai suoi stessi uomini.

Kurosawa sembra voler lasciare le porte aperte ad una spiegazione razionale degli eventi, pur non rinnegando l'intervento del sovrannaturale.

Kurosawa sembra voler lasciare le porte aperte ad una spiegazione razionale degli eventi, pur non rinnegando l'intervento del sovrannaturale.

E' stato il generale Noriyasu, che ha preparato accuratamente il piano di attacco, ad ordinare alle sue truppe di tagliare gli alberi e di proseguire la marcia di avvicinamento alla fortezza facendosi riparo dietro di essi, per non essere avvistati se non all'ultimo e per nascondere la presenza delle macchine da assedio.

L'inquadratura riprende ancora una volta il Castello del Ragno, perennemente avvolto dalla nebbia.

L'inquadratura riprende ancora una volta il Castello del Ragno, perennemente avvolto dalla nebbia.

Lentamente la nebbia torna ad avvolgerlo, fino a farlo scomparire del tutto.

Lentamente la nebbia torna ad avvolgerlo, fino a farlo scomparire del tutto.

Uno squarcio torna poi a farlo intravvedere, ma sono ormai solamente delle rovine, le stesse rovine che avevamo visto nelle immagini di apertura.

Quelle poche rovine che il tempo inesorabile ha voluto lasciare, marcate da un cippo.

Le parole incise su quella stele vengono cantate dal coro:

Ecco, mirate il desolato luogo

ove si ergeva superbo un castello

in cui le brame ebber selvaggio sfogo,

finché soltanto fu di morte ostello.

Regnò, su questa terra che ora langue,

da un furor di potere fatto insano,

un guerriero il cui trono fu di sangue:

ma il trionfo del male è sempre vano.