Jidai

Akira Kurosawa: Il trono di sangue (Kumo no su jo)

1957

Toshiro Mifune, Isuzu Yamada, Takashi Shimura, Akira Kubo, Eiko Miyoshi, Chieko Naniwa

Nel 1957 Kurosawa pose mano in breve tempo a due opere che traevano ambedue ispirazione dall'occidente anche se ambientate nel Giappone classico. La prima, conosciuta in Italia come Il trono di sangue (il titolo originario è Kumo no su jo, Il castello del ragno) ebbe uno straordinario successo; Kurosawa era già noto per Rashomon e I sette samurai, che avevano riscosso premi e consensi unamini della critica anche se non sempre del pubblico, e questa era praticamente la prima volta che si cimentava in temi "alti", avendo in precedenza cantato soprattutto le vicende degli umili, eccezione fatta per Tora no ofumu otokotachi, opera dedicata ad una impresa del leggendario principe Yoshitsune ma prodotta in condizioni di fortuna al termine del periodo bellico e praticamente mai distribuita fino ai giorni nostri.

La trama riprende la nota vicenda del Macbeth di Shakespeare, con numerose licenze formali che non ne intaccano la sostanziale fedeltà al modello originario: accecato dalla brama di potere il comandante Taketoki Washizu viene trascinato in un vortice di delitti senza fine, che lo porterà inesorabilmente alla rovina ed alla morte.

La trama riprende la nota vicenda del Macbeth di Shakespeare, con numerose licenze formali che non ne intaccano la sostanziale fedeltà al modello originario: accecato dalla brama di potere il comandante Taketoki Washizu viene trascinato in un vortice di delitti senza fine, che lo porterà inesorabilmente alla rovina ed alla morte.

L'intervento del soprannaturale, impersonato da una strega incontrata da Washizu in una foresta tenebrosa, non toglie nulla alla tragicità delle vicende umane: gli dei e gli spiriti si limitano a prendere atto della volontà degli uomini e delle donne, e delle loro azioni

Kurosawa imposta perciò la recitazione dei suoi interpreti su toni che dichiara appartenere al teatro Nô: apparentemente impassibili, delle maschere che non lasciano trasalire i loro sentimenti, che trasmettono anzi l'impressione di non averne o di averli deliberatamente soppressi.

Kurosawa imposta perciò la recitazione dei suoi interpreti su toni che dichiara appartenere al teatro Nô: apparentemente impassibili, delle maschere che non lasciano trasalire i loro sentimenti, che trasmettono anzi l'impressione di non averne o di averli deliberatamente soppressi.

Sembra fare eccezione il solo Mifune, mentre gli altri protagonisti mostrano una impenetrabile maschera che copre il loro volto ed i loro veri sentimenti, quasi a simboleggiare l'impotenza dell'essere umano di fronte alle grandi scelte della vita, affrontate con decisioni prederminate dalla morale corrente e che lo sottraggono al libero arbitrio, tra l'indifferenza degli dei.

Washizu sembra fin dal primo momento avere coscienza ed orrore del ruolo assegnatogli dal destino, pur non avendo la forza di sottrarvisi, attirato come una falena dalla possibilità di arrivare al potere.

Toshiro Mifune aveva fino ad allora sostenuto ruoli, sia pur drammatici, di tuttaltro spessore. Altrettanto credibile sia come giovane ladro (L'angelo Ubriaco) che come giovane poliziotto (Cane randagio), sia come ladro di strada senza scrupoli (Rashomon) che come vagabondo dai modi rudi ma dal grande cuore (I sette samurai), qui per la prima volta affronta l'impegno di dare anima e volto ad un personaggio di grande levatura e di grandi ambizioni destinato a condurre uomini - forse alla gloriosa vittoria, forse alla tragica disfatta - e non un semplice seguace.

E' usuale affrontando la produzione artistica di Kurosawa scontrarsi con una antinomia: l'uso contemporaneo, che troviamo specialmente in questa sua opera, di due metodi di realizzazione che si direbbero antitetici. Un estremo realismo degli eventi, fino ad allora sconosciuto al cinema giapponese - come dimostrato dalla visione delle opere di un artista che pure Kurosawa indica come suo maestro e punto di riferimento, Kenji Mizoguchi - e di una recitazione astratta e simbolica.

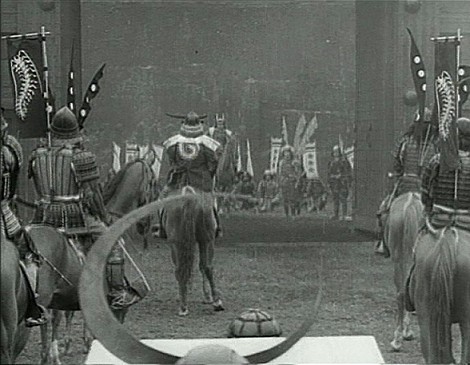

E' forse proprio questa la ragione della grande sorpresa suscitata dall'opera nel pubblico e nella critica d'occidente: l'uso di stilemi recitativi inusuali, la rappresentazione inedita della tragica bellezza estetica della guerra nel Giappone feudale, ove si mostrano reparti ordinati di uomini che si muovono apparentemente a caso senza alcun criterio logico, ma con troppa determinazione e troppa precisione di movimenti per non essere piuttosto gli esecutori attenti e fedeli di piani di battaglia oscuri allo spettatore ma visibilmente rispondenti a proprie leggi e propri metodi.

E' forse proprio questa la ragione della grande sorpresa suscitata dall'opera nel pubblico e nella critica d'occidente: l'uso di stilemi recitativi inusuali, la rappresentazione inedita della tragica bellezza estetica della guerra nel Giappone feudale, ove si mostrano reparti ordinati di uomini che si muovono apparentemente a caso senza alcun criterio logico, ma con troppa determinazione e troppa precisione di movimenti per non essere piuttosto gli esecutori attenti e fedeli di piani di battaglia oscuri allo spettatore ma visibilmente rispondenti a proprie leggi e propri metodi.

Ma anche la brutalità e disumanità della guerra vengono realisticamente resi: rimase scolpita indelebilmente negli spettatori di allora l'agghiacciante scena della rivolta delle truppe di Washizu che lo crivellano - tragica beffa per lui, celebre arciere - con una tempesta di frecce.

Kurosawa ricorrerà ancora nelle opere successive agli stilemi che appaiono per la prima volta in Kumo no su jo. Il precipitare drammatico degli eventi in seguito alla rivolta di un feudatario infedele viene scandito dal succedersi incalzante di una serie di messaggeri a briglia sciolta, che esausti fanno il loro rapporto davanti al quartier generale del signore del feudo, che attende gli eventi sul suo seggio di comando, pronto ad accorrere ove sia necessario ma in fondo anche lui coinvolto emotivamente - ma non materialmente - in eventi che si susseguono secondo logiche che prescindono dalla sua volontà e dal suo intervento.

Sarà molto simile, circa 30 anni dopo, l'incipit di Kagemusha: un corriere, questa volta appiedato, corre instancabilmente per portare il suo messaggio, muovendosi senza nemmeno vederli tra i sanguinosi segni di un tragico assalto.

Sarà molto simile, circa 30 anni dopo, l'incipit di Kagemusha: un corriere, questa volta appiedato, corre instancabilmente per portare il suo messaggio, muovendosi senza nemmeno vederli tra i sanguinosi segni di un tragico assalto.

Ed il ruolo simbolico delle porte delle fortezze, impenetrabilmente chiuse ed ostili, che si aprono con sinistri cigolii solo per mostrare schiere di armati che entrano od escono furiosamente per sfuggire al nemico oppure recarsi alla battaglia, o che sfilano in lenta e solenne processione rituale, viene riproposto in Kagemusha ed ancora, ed ossessivamente, in Ran.

Singolare anche notare che Kurosawa per dare sfogo al suo pessimismo sulla natura umana in generale e del popolo giapponese in particolare sembra dover fare appello ad autori occidentali, qui Shakespeare e Maxsim Gorkij in I bassifondi, opera immediatamente successiva, ancora Shakespeare in Ran, opera tarda che riprende la trama del re Lear innestandola su un episodio reaie ma conosciuto al contrario come esempio di concordia familiare: il principe Mori è celebre soprattutto per l'episodio storico in cui consegna ai figli tre frecce mostrando come messe assieme in un unico fascio non possano essere spezzate mentre da sole non febbero resistenza nemmeno al braccio di un bambino. Ma i 3 figli di Mori non si dimostrarono affatto avidi di potere al punto di uccidersi tra di loro per esso, sono anzi ancora indicati a distanza di secoli come esempio di amore fraterno e filiale.

Ma ci piace credere che Kurosawa, dandoci rappresentazioni così artisticamente elevate della perfidia e della miseria umana abbia voluto darci un ammonimento e metterci in guardia. Giusto così: se avesse ceduto al compiacimento di "darci una morale" o concludere le sue opere con finali appaganti, se avesse rinunciato a mostrare impietosamente le bassezze in cui può cadere l'animo umano, il suo messaggio sarebbe stato meno immediato, meno efficace, meno forte. E forse, in fin dei conti, anche meno avvincente e privo del soffio dell'arte.

Ritornando alla staticità espressiva del teatro Nô che volle utilizzare in questa opera, Kurosawa ne disse:

Ritornando alla staticità espressiva del teatro Nô che volle utilizzare in questa opera, Kurosawa ne disse:

"La semplicità, la forza, la concentrazione del dramma richiamavano alla mia mente il Nô. Gi attori del Nô si muovono il meno possibile, comprimono le loro energie, perciò il minimo gesto produce un'emozione intensissima. Le espressioni degli attori nel mio film corrispondono a quelle delle maschere stilizzate del Nô".

Lo vediamo qui, naturalmente con il suo inseparabile cappellino, intento a dare le ultime istruzioni a Isuzu Yamada al momento di girare una delle scene più drammatiche del film, quella in cui Asaji, orami resa folle dai rimorsi e dal terrore di una sanguinosa vendetta da parte degli spettri delle sue vittime, si lava ossessivamente le mani indelebilmente macchiate di un sangue immaginario.

L'immagine successiva ci mostra la Yamada dal punto di vista approssimativo in cui si trovava Kurosawa al momento di darle queste istruzioni, che coincide con questa inquadratura.

L'immagine successiva ci mostra la Yamada dal punto di vista approssimativo in cui si trovava Kurosawa al momento di darle queste istruzioni, che coincide con questa inquadratura.

E' evidente come l'estrema economia di gesti richiesta da Kurosawa accentui e non diminuisca minimamente la tragica grandezza del momento.

Il volto, apparentemente impassibile, riesce tuttavia a restituire la tempesta di sentimenti di una persona resa schiava dalle sue folli ed inappagabili ambizioni.

Lo stesso Mifune si muove con glaciale freddezza ed apparente impassibilità, alternata però a travolgimenti emotivi tanto più evidenti quanto più contrastanti con la precedente rigidezza formale.

Lo stesso Mifune si muove con glaciale freddezza ed apparente impassibilità, alternata però a travolgimenti emotivi tanto più evidenti quanto più contrastanti con la precedente rigidezza formale.

Ma anche nei momenti più statici riesce a trasmettere emozioni importanti.

Nel momento in cui riceve dal suo signore la spada simbolo del potere, assieme al comando del Castello del Nord, ci rendiamo conto che il verme della sfrenata ambizione, scatenato dalla profezia della maga, ha già fatto presa nel suo animo e, per quanto cerchi invano di nasconderlo, nel suo volto.

In questa opera Kurosawa riprende alcuni degli innovativi stilemi da lui introdotti negli anni precedenti: l'ambientazione nel bosco (Tora no ofumu otokotachi, 1945 e Rashomon, 1950). l'intervento della pioggia (Sugata Sanshiro, 1943, Rashomon, 1950 e I sette samurai, 1954).

In questa opera Kurosawa riprende alcuni degli innovativi stilemi da lui introdotti negli anni precedenti: l'ambientazione nel bosco (Tora no ofumu otokotachi, 1945 e Rashomon, 1950). l'intervento della pioggia (Sugata Sanshiro, 1943, Rashomon, 1950 e I sette samurai, 1954).

Ne è un esempio la scena in cui i due generali vittoriosi, Taketoki Washizu e Yoshiaki Miki (Minoru Chiaki), dopo avere sventato l'attacco proditorio di un vassallo, si perdono nel bosco, sotto gli scrosci di un temporale, mentre si stanno recando a rapporto dal loro signore, Tsuzuki Kuniharu.

Qui si imbattono in una strega, che Kurosawa rende come una parca della mitologia greca: intenta a tessere su un arcolaio i destini dell'uomo, pronta a reciderli secondo una logica che forse nemmeno lei conosce.

Qui si imbattono in una strega, che Kurosawa rende come una parca della mitologia greca: intenta a tessere su un arcolaio i destini dell'uomo, pronta a reciderli secondo una logica che forse nemmeno lei conosce.

E' lei a pronunciare la sinistra ma morbosamente affascinante profezia: Washizu è destinato a diventare il signore del Castello del Ragno.

Sia Wahiszu che Miki, che non regnerà si persona ma attraverso suo figlio, sono rimasti sconvolti dalla profezia della strega, che li ha immersi in una foschia dell'animo oltre la quale non è possibile vedere nulla.

Sia Wahiszu che Miki, che non regnerà si persona ma attraverso suo figlio, sono rimasti sconvolti dalla profezia della strega, che li ha immersi in una foschia dell'animo oltre la quale non è possibile vedere nulla.

Kurosawa ce li mostra immersi in una fitta coltre di nebbia materiale, dalla quale invano tentano di uscire per raggiungere il castello ove sono stati convocati dal signore.

Se Washizu è destinato a regnare, regneranno infatti anche i discendenti di Miki.

Quando oramai esausti e disperati hanno perso ogni speranza di uscirne, è la nebbia a levarsi, senza che i due guerrieri - inermi in questa battaglia interna - abbiano modo di intervenire nel loro destino.

Il castello è, sorprendentemente, vicino a loro. I loro passi, anche quando avvolti nella nebbia, andranno sempre là dove il destino vuole che vadano.

Il destino inizia immediatamente a mutare il loro cammino. Washizu riceve il premio più ambito, viene nominato signore del Castello del Nord.

Il destino inizia immediatamente a mutare il loro cammino. Washizu riceve il premio più ambito, viene nominato signore del Castello del Nord.

Levando alta nella mano la spada che hanno ricevuto in compenso del loro valore, ma attoniti, atterriti dall'avverarsi della profezia, lasciano come due automi la scena.

Sarà Asaji da quel momento a prendere in pugno la situazione.

Sarà Asaji da quel momento a prendere in pugno la situazione.

Si è immediatamente resa conto della inadeguatezza di Washizu, e non intendere lasciarsi sfuggire per la sua ignavia la grande occasione che si è presentata inaspettata.

Washizu non deve limitare le sue ambizioni: la signoria del Castello del Nord deve essere solamente la base da cui lanciarsi alla conquista del Castello del Ragno.

Washizu nonostante il suo valore in battaglia è un debole.

Washizu nonostante il suo valore in battaglia è un debole.

E' chiaro immediatamente che Asaji lo porterà senza alcuna esitazione là dove vuole.

Lo lusinga come un grande guerriero, ma non manca di mettere in risalto l'inadeguatezza delle sue limitate ambizioni.

E gli fa presente, con crudele realismo, che se il signore venisse a conoscere la profezia della strega, Washizu verrebbe immediatamente messo a morte, che abbia o non abbia l'ambizione di regnare.

L'occasione per mettere in atto i suoi piani viene abilmente presentata come una necessità.

Una imprevista visita del feudatario Tsuzuki (Sasaki Takamaru) al Castello del Nord, per una partita di caccia ed in incognito.

Una imprevista visita del feudatario Tsuzuki (Sasaki Takamaru) al Castello del Nord, per una partita di caccia ed in incognito.

Si tratta in realtà di uno stratagemma per iniziare una nuova campagna di guerra, in cui sia Washizu che Miki sono chiamati ad un ruolo importante. Per questo vuole che la sua presenza venga mantenuta segreta.

Washizu si sente tranquillizzato: il signore ha piena fiducia in lui.

Akaji non è dello stesso parere: in pratica il signore gli ha ordinato di uscire in campo aperto, senza alcuna protezione alle spalle, per affrontare il nemico, mentre lui occupa il castello.

Una situazione ideale per togliere sbrigativamente di mezzo uno scomodo servitore. E non è il caso di farsi illusioni sugli scrupoli del signore, che ha conquistato col sangue il suo potere e con il sangue lo mantiene.

Occorre agire, immediatamente.

Occorre agire, immediatamente.

Washizu è ormai una marionetta che si piega suo malgrado, senza essere in grado di opporre la minima resistenza, al volere, all'mabizione, ai folli piani di Akaji.

Durante la notte, nonostante la stretta vigilanza da cui è protetto, con tre guardie armate di tutto punto che vegliano fuori della sua stanza impedendo il passaggio a chiunque, il signore deve essere ucciso.

Akaji prende l'iniziativa, occupandosi di rendere innocue le guardie.

Akaji prende l'iniziativa, occupandosi di rendere innocue le guardie.

Farà recapitare loro, per aiutarli a tenere desta l'attenzione, del sake.

Vi ha disciollto in realtà un potente sonnifero, cui non potranno resistere pi♂ di pochi istanti.

Washizu attende, preda dei suoi dubbi, delle sue angosce, attanagliato nonsotante tutto dall'ambizione.

Washizu attende, preda dei suoi dubbi, delle sue angosce, attanagliato nonsotante tutto dall'ambizione.

Si trova nella stanza in cui fu costretto a commettere seppuku Fujimaki, il vassallo ribelle che riuscì a sconfiggere in battaglia poco tempo prima, ponendo le basi della sua scalata al potere.

Le pareti della stanza sono ancora ricoperte da orrende macchie di sangue, che nessuno è mai riuscito a far scomparire.

Akaji ha sottratto alle guardie addormentate una lancia: è con quella che Washizu dovrà compiere il suo delitto.

La guarda a lungo, inorridito e allo stesso tempo affascianto.

Infine, l'afferra.

Quando torna, materialmente al tempo stesso il signore del Castello del Ragno, ma è ridotto all'ombra di se stesso.

Quando torna, materialmente al tempo stesso il signore del Castello del Ragno, ma è ridotto all'ombra di se stesso.

Non riesce a rendersi conto delle ragioni per cui il destino lo abbia portato fin lì, probabilmente nemmeno riesce a rendersi conto delle trasformazioni che la lebbra del potere sta apportando in lui.

Akaji ha dovuto strappargli dalle mani irrigidite la lancia insanguinata, per andare invece a deporla nelle mani della guardia del corpo cui l'aveva sottratta, ancora addormentata come le altre guardie.

Solo le urla di Akaji, che chiama l'allarme fingendo di avre scoperto per caso l'assasinio del signore, hanno il potere di ridestarlo - provvisoriamente - dai suoi incubi.

Solo le urla di Akaji, che chiama l'allarme fingendo di avre scoperto per caso l'assasinio del signore, hanno il potere di ridestarlo - provvisoriamente - dai suoi incubi.

E' troppo tardi per pentirsi, da uomo di azione capisce nonostante tutto che non è il momento di perdersi nei pensieri e deve solo andare avanti lungo la strada che ha preso, che porti al disastro o alla gloria.

Armatosi immediatamente, abbatte la guardia che impugna ancora la lancia del delitto, prima che si riprenda dall'intontimento e possa discolparsi.

Trova così il modo di addossare ad altri, le guardie appartenevano alle schiere del vassallo ribelle, l'assassinio del signore.

Con una anticipazione dello stile che adotterà poi nelle grandi opere degli anni 80, Kagemusha e Ran, Kurosawa rende l'idea delle sanguinose battaglie del Giappone feudale come un alternarsi di onde tempestose che scuotono lo schermo, mosse da venti violenti quanto impossibili da prevedere.

Con una anticipazione dello stile che adotterà poi nelle grandi opere degli anni 80, Kagemusha e Ran, Kurosawa rende l'idea delle sanguinose battaglie del Giappone feudale come un alternarsi di onde tempestose che scuotono lo schermo, mosse da venti violenti quanto impossibili da prevedere.

Washizu tenta di liquidare ogni possibile avversario prima che abbiano la possibilità di reagire.

Si scaglia con i suoi uomini contro le truppe di Kunimaru, figlio del signore assassinato, accusandolo allo stesso tempo di essere lui l'autore del delitto.

Guidato dal fedele generale Noriyasu (l'immancabile Takashi Shimura) il principe Kunimaru riesce a scampare al disastro del suo esercito e cerca riparo presso il castello presidiato da Miki.

Guidato dal fedele generale Noriyasu (l'immancabile Takashi Shimura) il principe Kunimaru riesce a scampare al disastro del suo esercito e cerca riparo presso il castello presidiato da Miki.

Ma non gli viene aperto.

Anzi, quando i due continuano a gridare di aprire il portone inizia contro di loro un fitto lancio di frecce, costringendoli ad allontarsi.

Washizu, sopraggiunto con un drappello di cavalieri, potrebbe ragiungere i suoi nemici e finalmente finirli.

Eppure, inspiegabilmente, dopo averli rincorsi a briglia sciolta fino lì, ordina di lasciarli andare.

Non è ben chiaro da che parte intenda stare Miki; non ha aperto il castello al principe Kunimaru, ma non è detto che voglia aprirlo a Washizu.

Non è ben chiaro da che parte intenda stare Miki; non ha aperto il castello al principe Kunimaru, ma non è detto che voglia aprirlo a Washizu.

Un messaggero raggiunge il condottiero, da parte di Akaji: Miki dovrà aprire le porte al suo signore.

Ecco la soluzione: Washizu riporterà al castello il corpo esanime cui lui stesso ha tolto la vita.

Un lungo coreto di soldati in assetto di guerra scorta la bara, su cui spicca l'elmo di sua signoria.

Miki apre lo porte, e lascia entrare Washizu.

Miki apre lo porte, e lascia entrare Washizu.

Si incontrano, entrambi a cavallo e coperti dalle loro pesanti armature.

Corre tra di loro una muta intesa.

Parlerà solamente Miki ma dopo, mentre i due a cavallo, alla testa del corteo funebre, attraversano il cortile del castello per recarsi al consiglio di guerra.

Miki accetta il responso della maga: inoltre con la morte del signore il feudo verrà immediatamente attaccato e Washizu è l'unico in grado di difenderlo e prenderne il comando.

Miki lo sosterrà.

Akaji però non vuole accettare l'alleanza tra Washizu e Miki. Non crede alla bontà degli esseri umani, non accetta l'idea che le azioni di Miki possano essere disinteressate e senza secondi fini.

Akaji però non vuole accettare l'alleanza tra Washizu e Miki. Non crede alla bontà degli esseri umani, non accetta l'idea che le azioni di Miki possano essere disinteressate e senza secondi fini.

La coppia non ha figli: è il loro unico cruccio ora che hanno in mano il potere.

Per questo Washizu ha in mente di adottare il figlio di Miki, Yoshiteru, e farne il suo erede e successore. Legherà indissolubilmente l'alleato ai suoi destini, e adempierà anche alla seconda parte della profezia della maga.

Akaji non lo vuole accettare: non si è macchiata di sangue per donare regni ai figli degli altri.

E possiede un'arma che renderà vano ogni tentativo del marito di resistere alla sua inflessibile volontà: ella attende un figlio.

A questo punto Miki e il giovane si trasformano in ostacoli. Ostacoli da rimuovere ad ogni costo.

A questo punto Miki e il giovane si trasformano in ostacoli. Ostacoli da rimuovere ad ogni costo.

Nemmeno tra Miki e Yoshiteru (Akira Kubo) regna però l'accordo.

Yoshiteru non crede allaprofezia della maga, e non si fida di Washizu.

Vorrebbe rifiutare l'invito al banchetto per quella sera, allarmato da un sinistro presagio: il cavallo di Miki si è imbizzarrito, e nessuno riesce a calmarlo.

Il presagio non è senza ragione.

Il presagio non è senza ragione.

Nella sala del banchetto il posto riservato a Miki rimane vuoto: lui non arriva.

Il nervosismo di Washizu sembra aumentare progressivamente man mano che si allungano i tempi dell'attesa.

Nel frattempo il cavallo di Miki fa ritorno alla stalla, al galoppo sfrenato ed ancora più imbizzarrito di come era apparso poche ore prima.

Nel frattempo il cavallo di Miki fa ritorno alla stalla, al galoppo sfrenato ed ancora più imbizzarrito di come era apparso poche ore prima.

Da solo.

Nessuna traccia del suo cavaliere.

Nesuna traccia del figlio.

Nessuna traccia della loro scorta.

E' Washizu che lo rivedrà, ma solo lui.

E' Washizu che lo rivedrà, ma solo lui.

Nella sala del banchetto, al posto che gli era riservato, appare improvvisamente Miki.

Vestito di bianco (il colore tradizionale del lutto), con i capelli sciolti, pallido come un fantasma.

Ed è in realtà solamente il fantasma di Miki, e solamente Washizu lo vede.

Il fantasma scompare, riappare, sempre seguendo in realtà i fili del pensiero di Washizu.

Il fantasma scompare, riappare, sempre seguendo in realtà i fili del pensiero di Washizu.

E' lui stesso che lo evoca, è lui che non riesce a liberarsi dai suoi incubi.

Akaji ha tentato di tranquillizzare gli ospiti sostenendo che il marito ha solo bevuto un po' più del normale, ma quando questi estrae la spada tentando vanamente di uccidere gli spettri generati dalla sua mente, è costretta a congedarli scusandosi per l'infelice conclusione della serata.

Quando sono rimasti soli, un guerriero in armatura penetra silenziosamente nella stanza.

Quando sono rimasti soli, un guerriero in armatura penetra silenziosamente nella stanza.

I due ne rimangono intimoriti, ma in realtà è stato lo stesso Washizu a dare ordine al soldato di presentarsi a rapporto da llui non appena terminata la sua missione.

Porta con se la testa mozzata di Miki.

Washizu non la vuole vedere: sarebbe un ennesimo ritorno della sua nemesi personale.

Chiede piuttosto che ne è di Yoshiteru. Il soldato confessa di non essere riuscito ad ucciderlo, pur avendolo gravemente ferito, e che gli è sfuggito di mano.

In preda all'ira Washizu estra la spada e lo abbatte.

In preda all'ira Washizu estra la spada e lo abbatte.

Il soldato, che aveva implorato pietà, ha un motodi ribellione e negli spasimi dell'agonia cerca di aggredirlo.

Washizu, terrorizzato, non tenta nemmeno di reagire ma arrretra in preda al panico fino a che la parete lo arresta.

Ha conquistato il potere, ma ha perso se stesso.

Kurosawa introduce l'epilogo della tragedia attraverso le discussioni degli uomini al posto di guardia.

Kurosawa introduce l'epilogo della tragedia attraverso le discussioni degli uomini al posto di guardia.

Un vento incessante scuote il castello fin dalle fondamenta, che si dice siano marce, condannando il castello stesso a crollare prima o poi di schianto.

Il malumore tra ii soldati cresce: già due ufficiali sono stati costretti al suicidio dal carattere sospettoso e crudele di Washizu.

E l'alleanza tra i figli di Tsuzuki e di Miki, che radunano truppe alle frontiere, rende non più credibile la tesi che sarebbero ognuno responsabile dei lutti dell'altro.

Taketoki Washizu non solo è ancora alle prese con i suoi incubi, ma si deve confrontare con altri ancora, destinati a non lasciargli tregua.

Taketoki Washizu non solo è ancora alle prese con i suoi incubi, ma si deve confrontare con altri ancora, destinati a non lasciargli tregua.

E' in spasmodica attesa nella sua stanza, quando la nutrice viene a chiamarlo.

Il parto del suo erede è stato infelice.

La creatura è nata morta, Washizu ed Akaji sono destinati a rimanere soli.

Soli con il rimorso del loro inutile delitto, soli con un potere che si sta trasformando in una morsa ove verranno schiacciati.

Solo nella sua spoglia stanza, ove appaiono solamente come unica decorazione gli inutili simboli del suo potere materiale, la spada e l'elmo da battaglia, Washizu inveisce contro la follia umana.

Solo nella sua spoglia stanza, ove appaiono solamente come unica decorazione gli inutili simboli del suo potere materiale, la spada e l'elmo da battaglia, Washizu inveisce contro la follia umana.

In defnitiva, cotnro la sua stessa follia.

Solo i richiami degli attendenti lo riportano a stento alla realtà.

E' annunciato l'arrivo di un messaggero.

Le truppe dei confinanti, gli Inui, cui si sono uniti il generale Noriyasu, sempre al fianco di Kunimaru Tsuzuki, e Yoshiteru Miki, hanno varcato la frontiera ed assallito il castello numero uno.

Le truppe dei confinanti, gli Inui, cui si sono uniti il generale Noriyasu, sempre al fianco di Kunimaru Tsuzuki, e Yoshiteru Miki, hanno varcato la frontiera ed assallito il castello numero uno.

Washizu probabilmente non ne è contrariato.

Può tornare ad agire sul campo di battaglia, quello che è a lui più coneniale, dimenticando almeno per il momento ogni altra cosa.

Nel momento dell'azione ogni pensiero svanisce.

Ma non sarà come lui pensa: le sue stesse truppe dslocate ai castelli uno e due non tardano a ribellarsi, passando al nemico per attaccare congiunti il castello numero tre.

Armato di nuovo e rivestito della pesante armatura, dopo aver percorso incessantemente con passi sempre più nervosi la sala ove ha riunito il consiglio, senza che nessuno sia stato in grado di proporgli un piano di battaglia, Washizu decide di chiedere di nuovo il responso delle forze ultraterrene.

Armato di nuovo e rivestito della pesante armatura, dopo aver percorso incessantemente con passi sempre più nervosi la sala ove ha riunito il consiglio, senza che nessuno sia stato in grado di proporgli un piano di battaglia, Washizu decide di chiedere di nuovo il responso delle forze ultraterrene.

Si fa sellare il cavallo, spalancare il portale di ingresso, ed esce come furia in mezzo ad una autentica tempesta, che infuria come quel lontanissimo giorno in cui incontrò nel bosco la strega, assieme al fedele Miki, allora suo migliore amico, sua futura vittima.

Anche Washizu sembra ora uno spettro, mentre percorre a caso la fitta foresta, al galoppo sfrenato, e sempre sotto una pioggia incessante.

Anche Washizu sembra ora uno spettro, mentre percorre a caso la fitta foresta, al galoppo sfrenato, e sempre sotto una pioggia incessante.

Infine ritrova la strega.

Infine ritrova la strega.

O forse è la trega a ritrovare lui: non è concesso illudersi di essere padroni del destino.

Washizu, che l'aveva a lungo invocata durante la sua corsa sfrenata, non sa trattenersi e le chiede immediatamente di rivelare quello che più gli preme: riuscirà il nemico ad impadronirsi del Castello del Ragno?

Lo spirito (Chieko Niniwa) non rispnde: si congratula, con voce glaciale e d'oltretomba, col guerriero: ha raggiunto quello che più fortemente voleva.

Ma infine accetta di rivelare quanto sa.

Washizu non può essere sconfitto, a meno che gli alberi di quella stessa foresta non si muovano fino a circondare il castello.

Ma sia determinato fino in fondo: se deve spargere sangue, che ne sparga a fiumi.

Washizu ha ottenuto la risposta che voleva. Forse ogni essere umano - quando si interroga od interroga altri - ottiene solamente la risposta da lui desiderata. Quanto questa sia vera, è un altro tema su cui ora non è il caso di soffermarsi.

Noriyasu comanda le truppe alleate che stanno per cingere di assedio il Castello del Ragno.

Noriyasu comanda le truppe alleate che stanno per cingere di assedio il Castello del Ragno.

I reparti dovranno attraversare la foresta maledetta, e il generale li mette in guardia.

Non seguano i sentieri, che li porterebbero inevitabilmente fuori dai loro obiettivi.

Ignorino ogni falso indizio e procedano semplicemente in avanti, senza mai deviare né a destra né a sinistra, fino ad uscire dalla foresta.

Washizu osserva i movimenti del nemico dalle feritoie del castello. Si sente sicuro della vittoria, ma si rende conto che i suoi uomini sono invece scossi dal timore.

Washizu osserva i movimenti del nemico dalle feritoie del castello. Si sente sicuro della vittoria, ma si rende conto che i suoi uomini sono invece scossi dal timore.

RIvela allora la profezia dello spirito: non potrà mai essere sconfitto finché non si vedranno gli alberi della foresta muoversi e marciare verso il Castello del Ragno.

Questo basta per riportare in alto il morale dei suoi uomini.

Durante la notte tuttavia diversi inquietanti segnali continuano a destare inquietudine negli animi dei difensori del castello.

Durante la notte tuttavia diversi inquietanti segnali continuano a destare inquietudine negli animi dei difensori del castello.

La sala del consiglio di guerra viene improvvisamente invasa da stormi di corvi che volano per ogni dove all'impazzata.

Washizu non se ne lascia impressionare.

Finché non vedrà gli alberi della foresta stregata in marcia contro di lui, sa di essere invincibile.

Qualunque sia il significato del misterioso volo dei corvi, non può mutare il suo destino vittorioso.

Il destino ha deciso di tenere in serbo fino ad allora qualcosa che scuoterà anche lui.

Il destino ha deciso di tenere in serbo fino ad allora qualcosa che scuoterà anche lui.

Recatosi negli appartamenti della moglie, non riesce a trovarla nella camera da letto.

La trova infine: si sta affannosamente e compulsivamente lavando le mani, per lavarle da indelebili macchie di sangue che solo lei riesce a vedere, eppure ci sono.

E nessun intervento umano o divino riuscirà mai a cancellare.

L'apparentemente incrollabile volontà di Akaji ha improvvisamente ceduto.

Ha perduto il senno.

Washizu è definitivamente solo, senza più Akaji che condivida le sue folli ambizioni, dopo averle attizzate e fatte divampare, e senza che sia più capace di sopportare il peso dei rimorsi.

Altri inquietanti fenomeni si verificano un po' dappertutto all'interno del castello.

Altri inquietanti fenomeni si verificano un po' dappertutto all'interno del castello.

Dall'interno del posto di guardia si odono incessanti rumori ritmici provenire dalla foresta.

Sembrano centinaia, migliaia di asce intente ad abbattere alberi.

Washizu, che sta ancora tentando invano di far tornare in se Akaji, è improvvisamente richiamato fuori da un improvviso clamore.

Washizu, che sta ancora tentando invano di far tornare in se Akaji, è improvvisamente richiamato fuori da un improvviso clamore.

Uscito nella corte d'armi scopre che le truppe sono in preda al panico, e i soldati corrono all'impazzata in cerca di una impossibile salvezza.

Mentre la nebbia si addensa di nuovo, simbolo della nebbia che ha avvolto il cuore degli uomini, Washizu arresta la corsa di un ufficiale e gli chiede cosa mai stia succedendo.

La risposta è strabiliante: la foresta si muove.

Gli alberi stanno circondando il Castello del Ragno.

Salito sugli spalti, Washizu vuole verificare di persona.

Salito sugli spalti, Washizu vuole verificare di persona.

Non riesce a credere a quanto ha appena ascoltato.

Eppure è così.

Eppure è così.

Avvolti dalla nebbia dell'alba, gli alberi della foresta si stanno muovendo.

Terribili ed inesorabili, si avvicinano sempre più alla cinta muraria del Castello del Ragno.

Washizu non sa più cosa fare, cosa dire alle sue truppe.

Washizu non sa più cosa fare, cosa dire alle sue truppe.

Tenta invano di richiamarle all'ordine, di giustificare in qualche modo quello che stanno vedendo dinanzi ai loro occhi.

E' sato proprio lui, rivelando la profezia, a vincolarsi indissolubilmente ad essa.

La foresta sta marciando contro di lui: il suo regno, la sua vita, sono arrivati alla fine.

Travolto dall'ira non è riuscito a trattenersi dall'inveire contro i suoi uomini, accusandoli di tradimento e di vigliaccheria.

Travolto dall'ira non è riuscito a trattenersi dall'inveire contro i suoi uomini, accusandoli di tradimento e di vigliaccheria.

Non era in grado di rendersi conto che quella sarebbe stata la goccia che avrebbe fatto definitivamente traboccare il vaso.

Gli aricieri che hanno rivolto le loro armi contro di lui, lo braccano, non gli danno scampo.

Gli aricieri che hanno rivolto le loro armi contro di lui, lo braccano, non gli danno scampo.

L'agonia di Washizu, scandita dal sinistro sibilo delle innumerevoli frecce e dal loro impatto contro le mura della fortezza o contro il corpo di Washizu, o dalle grida di terrore di questulptimo, dura un tempo che allo spettatore sembra interminabile, ed insopportabile.

La freccia che trafigge la gola di Washizu sembra voler finalmente porre termine allo strazio.

La freccia che trafigge la gola di Washizu sembra voler finalmente porre termine allo strazio.

Immediatamente chi assiste alla scena si rende conto che quello è il colpo fatale, anche perché simultaneamente, come per un tacito accordo, gli arcieri cessano all'istante i loro tiri.

Non è così: anche se ferito a morte Washizu trova l'estrema energia per scendere dagli spalti, ed avanzare nello spiazzo verso la moltitudine ostile che lo attornia, tentando di impugnare per l'ultima volta la sua spada.

Non ne avrà il tempo.

Non ne avrà il tempo.

Crolla nella polvere, che si mescola con la nebbia che ha avvolto fin dall'inizio della vicenda il Castello del Ragno.

I soldati assistono immobili, muti, al suo crollo.

Alla luce dell'alba l'armata nemica si sta avvicinando alle mura, e quello che sembrava il più inestricabile dei misteri si chiarisce.

Alla luce dell'alba l'armata nemica si sta avvicinando alle mura, e quello che sembrava il più inestricabile dei misteri si chiarisce.

Sono stati i guerrieri del'esercito nemico a tagliare gli alberi durante la notte, era quella la ragone degli incessanti ciolpi di ascia che si erano sentiti dai posti di guardia.

Era anche quella la ragione per cui i corvi, cacciati dalla foresta, avevano invaso la fortezza e gettato il disordine nella mente dei difensori, con i loro folli voli senza apparente ragione.

Ed ora, nascondendoi dietro gli alberi, sono arrivati talmente vicino da poter lanciare l'ultimo assalto, senza ancora sapere che sarà inutile perché Washizu è stato ucciso dai suoi stessi uomini.

Kurosawa sembra voler lasciare le porte aperte ad una spiegazione razionale degli eventi, pur non rinnegando l'intervento del sovrannaturale.

Kurosawa sembra voler lasciare le porte aperte ad una spiegazione razionale degli eventi, pur non rinnegando l'intervento del sovrannaturale.

E' stato il generale Noriyasu, che ha preparato accuratamente il piano di attacco, ad ordinare alle sue truppe di tagliare gli alberi e di proseguire la marcia di avvicinamento alla fortezza facendosi riparo dietro di essi, per non essere avvistati se non all'ultimo e per nascondere la presenza delle macchine da assedio.

L'inquadratura riprende ancora una volta il Castello del Ragno, perennemente avvolto dalla nebbia.

L'inquadratura riprende ancora una volta il Castello del Ragno, perennemente avvolto dalla nebbia.

Lentamente la nebbia torna ad avvolgerlo, fino a farlo scomparire del tutto.

Lentamente la nebbia torna ad avvolgerlo, fino a farlo scomparire del tutto.

Uno squarcio torna poi a farlo intravvedere, ma sono ormai solamente delle rovine, le stesse rovine che avevamo visto nelle immagini di apertura.

Quelle poche rovine che il tempo inesorabile ha voluto lasciare, marcate da un cippo.

Le parole incise su quella stele vengono cantate dal coro:

Ecco, mirate il desolato luogo

ove si ergeva superbo un castello

in cui le brame ebber selvaggio sfogo,

finché soltanto fu di morte ostello.

Regnò, su questa terra che ora langue,

da un furor di potere fatto insano,

un guerriero il cui trono fu di sangue:

ma il trionfo del male è sempre vano.

Akira Kurosawa: I bassifondi

1957

Toshiro Mifune, Isuzu Yamada, Ganjiro Nakamura, Kyoko Kagawa, Akemi Nigishi e altri

Se i film jidai di Kurosawa hanno quasi sempre riscosso successo unanime di critica e di pubblico, occorre però dire che le due rare eccezioni sono in qualche modo apparentate tra di loro; sia in Donzoko (I bassifondi) che in Akahige (Barbarossa) del 1965, l'autore tenta di trasportare in epoca remota il tema che di solito affronta nelle opere di ambientazione contemporanea.

Se i film jidai di Kurosawa hanno quasi sempre riscosso successo unanime di critica e di pubblico, occorre però dire che le due rare eccezioni sono in qualche modo apparentate tra di loro; sia in Donzoko (I bassifondi) che in Akahige (Barbarossa) del 1965, l'autore tenta di trasportare in epoca remota il tema che di solito affronta nelle opere di ambientazione contemporanea.

Il degrado della condizione umana, causato dal degrado morale delle istituzioni e della società e materializzato nelle umilianti e degradanti condizioni di vita cui vengono costretti gli elementi più indifesi della società.

Sarebbe arduo tentare di analizzare in dettaglio le ragioni del grande rifiuto da parte degli spettatori e della scarsa attenzione da parte dei critici: alcuni hanno proposto come spiegazione l'eccessivo pessimismo di Kurosawa che rende duro affrontare certe sue opere. Ma non troviamo alcuna traccia di ottimismo nemmeno in opere che hanno lasciato il segno negli spettatori come Rashomon o Il trono di sangue.

Possiamo ipotizzare per grandi capi che le ambientazioni storiche prediligano la trattazione di grandi temi, anche quando ne siano protagonisti pochi personaggi (Rashomon appunto, ove si tratta della assoluta incapacità del genere umano tutto ad essere onesto con se stesso) o si dipanino attraverso episodi di non grande rilevanza (I sette samurai, dove pochi oscuri guerrieri reduci da mille sconfitte difendono a costo della loro vita un oscuro villaggio).

Le trattazioni delle miserie del vivere quotidiano di esseri umani deboli ed indifesi di fronte alle dure regole della "umanità" evidentemente richiedono nella grande massa del pubblico legami più concreti e più attuali con la realtà.

Ma anche qui dobbiamo ricordare quanto disse lo stesso Kurosawa, quando decise di fornire al mondo una chiave autentica di interpretazione del suo pensiero: Io credo che la via più semplice per parlare di me - da quando sono diventato regista - sia di seguire la mia filmografia scorrendo la miia vita film per film.

E' giusto quindi parlare di Donzoko ed inevitabile, necessario, che i tanti ammiratori di Kurosawa ne prendano visione.

Tratto dall'omonimo romanzo di Maxim Gorkij, ed ambientato in una non precisata epoca del feudalesimo giapponese, I bassifondi tratta le insignificanti eppure tragiche vicende di un gruppo di derelitti, ridotti a vivere in una stamberga gestita da una coppia dedita all'usura.

Tratto dall'omonimo romanzo di Maxim Gorkij, ed ambientato in una non precisata epoca del feudalesimo giapponese, I bassifondi tratta le insignificanti eppure tragiche vicende di un gruppo di derelitti, ridotti a vivere in una stamberga gestita da una coppia dedita all'usura.

Alcune recensioni parlando di un tugurio situato nelle vicinanze di una discarica. Le immagini di apertura non lasciano però alcun margine di dubbio: è proprio dentro la discarica, dove continuamente vengono gettate le immondizie di persone meglio inserite nella società, che è collocata l'azione.

Come ben sanno tutti coloro che hanno seguito il filone "sociale" delle opere di Kurosawa, spesso mancano protagonisti assoluti sulla scena ed in compenso sono numerosi i componenti del coro.

Come ben sanno tutti coloro che hanno seguito il filone "sociale" delle opere di Kurosawa, spesso mancano protagonisti assoluti sulla scena ed in compenso sono numerosi i componenti del coro.

Talmente numerosi a volta che ogni tentativo di elencarli risulta vano, riuscirebbe solo a causare un gran mal di testa al lettore. Talmente variegati nelle loro piccole - grandi vicissitudini che talora è difficile renderne conto anche quando sono relativamente pochi.

E' questo il caso degli abitanti dei bassifondi evocati da Gorkij e poi portati sullo schermo da Kurosawa.

I padroni della stamberga sono due coniugi di cui è difficile dire qualcosa di buono. Sono attaccati solamente al denaro, in cambio del quale però sono fermamente decisi a dare il meno possibile, senza in alcun modo dare il minimo cenno di umanità e di comprensione per i loro miserabili affittanti.

Questi ultimi compongono un campionario di varia umanità in cui è veramente arduo trovare un personaggio completamente positivo, mentre anche in quelli maggiormente negativi, ad eccezione della coppia di sfruttatori, Kurosawa lascia intravedere se non i sintomi perlomeno il desiderio del riscatto, forse tanto più apprezzabile quanto più irrealistico.

L'approccio più ragionevole non è quello di attenersi alla trama, talmente si aggrovigliano le varie vicende personali, ma di fare un breve resoconto del campionario di piccola umanità che popola la stamberga e l'opera, e un riassunto anchesso succinto della trama.

L'approccio più ragionevole non è quello di attenersi alla trama, talmente si aggrovigliano le varie vicende personali, ma di fare un breve resoconto del campionario di piccola umanità che popola la stamberga e l'opera, e un riassunto anchesso succinto della trama.

Il resto ognuno dovrà trovarlo dall'esame diretto dell'opera, che rende alla perfezione sia l'universalità del messaggio di Gorkij, che permette senza difficoltà di trasporre la storia in altro ambiente ed altra cultura, e la specificità di ogni humus culturale e sociale, anzi alla resa dei conti di ogni singolo individuo che compone l'umanità.

Kurosawa disse:

Una buona struttura per una sceneggiatura è quella di una sinfonia, con i suoi tre o quattro movimenti e i suoi tempi contrastati. Oppure, si può usare il dramma noh, con le sue tre parti: jo (introduzione), ha (distruzione) e kyu (catastrofe). Se vi dedicate al noh e ne tirate fuori l'essenza, tutto questo emergerà con naturalezza nei vostri film. II noh è una forma d'arte autentica, unica al mondo. Secondo me il kabuki, che lo imita, è un fiore sterile. Ma in una sceneggiatura credo che la struttura sinfonica sia la più facile da capire, per la gente d'oggi.

Rimane un margine di dubbio: in questo film, che rinuncia agli accorgimenti tecnici e alle innovazioni sparsi a piene mani in quelli precedenti per ricorrere ad una sola tecnica, quella del piano sequenza ossia della macchina da presa fissa che si limita a riprendere quanto accade in un unico ambiente, come avviene in una rappresentazione teatrale, a quale struttura ha inteso fare ricorso Kurosawa?

Rimane un margine di dubbio: in questo film, che rinuncia agli accorgimenti tecnici e alle innovazioni sparsi a piene mani in quelli precedenti per ricorrere ad una sola tecnica, quella del piano sequenza ossia della macchina da presa fissa che si limita a riprendere quanto accade in un unico ambiente, come avviene in una rappresentazione teatrale, a quale struttura ha inteso fare ricorso Kurosawa?

Ci sembra di poter dire che sia più quella del teatro noh che quella dell'opera sinfonica.

Non possiamo andare oltre senza fare menzione dell'uso intenso che Kurosawa volle fare di ogni singolo attore, rinunciando ad avere un protagonista assoluto.

Non possiamo andare oltre senza fare menzione dell'uso intenso che Kurosawa volle fare di ogni singolo attore, rinunciando ad avere un protagonista assoluto.

Ognuno dei dodici attori impegnati nell'opera - oltre a una manciata di comprimari e non contando Mifune - è chiamato a dare il meglio di sé, rimanendo sia pure per uno spazio di tempo limitato, protagonista unico ed assoluto.

Chi cercasse un filo conduttore, un filone principale cui si collegano le storie e le vicende dei comprimari, si troverebbe a disagio. Sembra non esserci logica nel susseguirsi degli avvenimenti, e se c'è non essere di quelle che gli esseri umani riescono a comprendere, o tanto meno a determinare, o perlomeno influenzare.

Una trama c'è e ne riparleremo, ma Kurosawa, che spesso predilige le opere corali, la rende più ardua da cogliere affidando l'esecuzione delle parti corali ad altrettanti solisti di spicco, che catturano l'attenzione facendo perdere di vista l'assieme. Sono tutti interpreti che Kurosawa conosce bene, che ha utilizzato spesso.

Fa eccezione Bokuzen Hidari, attore noto fino ad allora per i suoi ruoli comici, ma questo non deve meravigliare: Pierpaolo Pasolini fece di Toto' l'interprete di Uccellacci ed uccellini (e fu l'ultima apparizione sullo schermo del grande artista) e Federico Fellini volle Enrico Benigni e Paolo Villaggio come protagonisti del suo La voce della luna (e fu l'ultima opera diretta da Fellini).

Fa eccezione Bokuzen Hidari, attore noto fino ad allora per i suoi ruoli comici, ma questo non deve meravigliare: Pierpaolo Pasolini fece di Toto' l'interprete di Uccellacci ed uccellini (e fu l'ultima apparizione sullo schermo del grande artista) e Federico Fellini volle Enrico Benigni e Paolo Villaggio come protagonisti del suo La voce della luna (e fu l'ultima opera diretta da Fellini).

Hidari incarna il viandante Kahei, che sembra rappresentare nella vicenda l'unica nota positiva immune da zone d'ombra.

Toshiro Mifune, nella parte del ladro Sutekichi, replica ancora una volta il ruolo della persona disadattata, scostante e aggressiva ma non priva di sensibilità e di nobiltà d'animo.

Toshiro Mifune, nella parte del ladro Sutekichi, replica ancora una volta il ruolo della persona disadattata, scostante e aggressiva ma non priva di sensibilità e di nobiltà d'animo.

In altre opere il suo personaggio riuscirà a mettere al servizio di buone cause anche la sua aggressività.

In Donzoko l'mpossibile sogno d'amore con Okayo, l'unica componente della famiglia degli affittuari della stamberga che mostri cenni di umanità, rimarrà frustrato e terminerà tragicamente.

Okayo è impersonata da Kyoko Kagawa, che condivise fino al termine l' avventura di Kurosawa: è l'interpete femminile di Madadayo, ultima opera del maestro.

Okayo è impersonata da Kyoko Kagawa, che condivise fino al termine l' avventura di Kurosawa: è l'interpete femminile di Madadayo, ultima opera del maestro.

E' attratta e allo stesso tempo intimorita dalla personalità irruenta di Sutekichi.

Eppure, nonostante i suoi timori, è l'unica che lo tratti con franchezza e che riesca a tenerlo a bada.

Tonosama, che tutti chiamano Principe, si dice sia stato un samurai di alto lignaggio.

Tonosama, che tutti chiamano Principe, si dice sia stato un samurai di alto lignaggio.

Adesso subisce passivamente le ingiurie delle vita e degli uomini, si limita al massimo a far presente che non c'è nessun merito a trattarlo male ora che si trova allo stesso infimo livello degli altri.

Per dimostrare di essere qualcuno avrebbero dovuto affrontarlo quando aveva due spade al suo fianco.

Lo interpreta Minoru Chiaki, che il pubblico internazionale ha imparato ad apprezzare fin da quando impersonò il monaco errante di Rashomon e pochi anni dopo Heihachi (I sette samurai), guerriero gentile ed allegro eppure non privo di profondità: fu proprio lui a senitre il bisogno di una bandiera che unisse samurai e contadini ed a disegnarla, ed il destino volle che fosse lui il primo a cadere sotto quella bandiera.

Rokubei (Ganjiro Nakamura) è il proprietario del tugurio.

Rokubei (Ganjiro Nakamura) è il proprietario del tugurio.

Si rifugia dietro formule stereotipate che non riescono a celare, dietro una cortesia formale e di comodo, un animo gretto.

Quello di un uomo che ha deciso di sfruttare senza alcuna pietà i suoi simili.

Osugi (Isuzu Yamada) non gli è da meno.

Osugi (Isuzu Yamada) non gli è da meno.

Ogni occasione è buona per pretendere altro denaro dagli occupanti della stamberga, senza fornire loro nulla oltre il minimo indispensabile per sopravvivere.

Solamente il timore di una reazione violenza di Sutekichi impedisce loro di trattare allo stesso modo Okayo, la sorella di Osugi, che sembra un corpo estraneo inserito per errore in ambiente familiare non suo.

Osen (Akemi Nigishi) è come già accennato una giovane prostituta, che non intende lasciarsi abbattere dal degrado materiale e morale in cui è costretta a vivere, e continua a sognare ad occhi aperti un improbabile riscatto.

Osen (Akemi Nigishi) è come già accennato una giovane prostituta, che non intende lasciarsi abbattere dal degrado materiale e morale in cui è costretta a vivere, e continua a sognare ad occhi aperti un improbabile riscatto.

E' proprio questo a scatenare contro di lei la pesante ironia, l'ostilità e l'aggressività dei suoi compagni di sventura.

Asa (Eiko Miyoshi) ha un male incurabile, non le rimane molto da vivere. Viene considerata solo come un fastidio, i suoi incessanti colpi di tosse, i lamenti che non riesce a trattenere, infastidiscono i coinquilini.

Asa (Eiko Miyoshi) ha un male incurabile, non le rimane molto da vivere. Viene considerata solo come un fastidio, i suoi incessanti colpi di tosse, i lamenti che non riesce a trattenere, infastidiscono i coinquilini.

Suo marito, il tintore Tomekichi (Eijiro Tono), sta già pensando al dopo, a rifarsi una vita quando si sarà liberato di quel peso.

La dolciaia ambulante Otaki (Nijiko Kiyokawa) invano tenta di rincuorarla dedicandole modeste ma apparentemente sincere attenzioni.

Kamatari Fujiwara interpreta un attore alcolizzato, che è caduto in rovina quando la memoria lo ha tradito e ha cominciato a non tenere più a memoria la parte.

Kamatari Fujiwara interpreta un attore alcolizzato, che è caduto in rovina quando la memoria lo ha tradito e ha cominciato a non tenere più a memoria la parte.

Ovviamente non ricorda nemmeno il proprio nome, e non lo conoscerà nemmeno lo spettatore.

Il giocatore Yoshisaburo deve avere conosciuto tempi migliori, e spera di poterli rivedere un giorno.

Il giocatore Yoshisaburo deve avere conosciuto tempi migliori, e spera di poterli rivedere un giorno.

Confesserà poi a Kahei, che ha il potere di tirare fuori da ognuno la verità, di essere stato in prigone per omicidio

Nel frattempo che attende una riabilitazione sociale, ha organizzato una bisca clandestina nella baracca, anche se il denaro delle puntate si riduce a pochi spiccioli.

Il folle Tatsu (Haruo Tanaka) è forse chi ha meno problemi di tutti.

Il folle Tatsu (Haruo Tanaka) è forse chi ha meno problemi di tutti.

Gli basta un niente per rifugiarsi nel suo mondo immaginario.

Tra Sutekichi e la proprietaria dello baracca, Osugi, è in atto da tempo una tresca, di cui il marito è all'oscuro.

Tra Sutekichi e la proprietaria dello baracca, Osugi, è in atto da tempo una tresca, di cui il marito è all'oscuro.

Sutekichi è stanco della donna, attraente ma arida e cinica, e da tempo tenta invano di sostituirla con la sorella Okayo.

Osugi le fa un'ultima proposta: fuggire assieme, dopo avere ucciso Rokubei per liberarsi di lui e sottrargli ogni avere.

Rokubei li sorprende nel mezzo della discussione, reagendo furiosamente, e Sutekichi anche lui in preda all'ira, gli mette le mani addosso e forse non si tratterrebbe dallo strangolarlo.

Il solito provvidenziale Kahei ridestandosi "casualmente" dal sonno con un sonoro sbadiglio fa capire a Sutekichi che non è il caso di insistere di fronte a tanti testimoni: l' unico ambiente della baracca non consente intimità, né per scambiarsi amore né per scambiarsi odio.

E non è nemmeno facile rompere il circolo vizioso che i benpensanti hanno steso sugli abitanti dello squallido rifugio.

E non è nemmeno facile rompere il circolo vizioso che i benpensanti hanno steso sugli abitanti dello squallido rifugio.

Il poliziotto di quartiere Shimazo, che non è altri che lo zio di Osugi, frequenta assiduamente la baracca.

In realtà si interessa soprattutto a godersi le discutibili grazie della dolciaia Otaki o passa le nottti a giocare d'azzardo, assieme al grasso borghese Tsugaru, nella bisca di Yoshisaburo.

Il saggio Kahei, che ha già accompagnato ad una dolce morte la sventurata Asa, convincendola che sarebbe stata la fine definitiva delle sue sofferenze, ha la soluzione giusta anche per Sutekichi.

Il saggio Kahei, che ha già accompagnato ad una dolce morte la sventurata Asa, convincendola che sarebbe stata la fine definitiva delle sue sofferenze, ha la soluzione giusta anche per Sutekichi.

Abbandoni al più presto quello squallore: dimentichi Osugi e vada a rifarsi una vita altrove.

Purtroppo Sutekichi, così forte ed aggressivo fisicamente, non ha altrettanta fermezza nel carattere.

Non sa decidersi, e la sua indecisione conduce alla tragedia.

Scoppia una lite tra Okayo ed Osugi, che le tira addosso dell'acqua bollente.

Scoppia una lite tra Okayo ed Osugi, che le tira addosso dell'acqua bollente.

Attirati dalle grida gli occupanti della baracca irrompono nella casa dei proprietari, approfittandone per fare man bassa di tutto quello che trovano e - nella confusione - per malmenare i due avvoltoi.

Corrono a chiamare Sutekichi, che arriva di furia.

Corrono a chiamare Sutekichi, che arriva di furia.

Con uno spintone allontana Rokubei per andare a soccorrere Okayo.

Rokubei cade in malo modo: sbatte la testa e muore sul colpo.

Apparentemente sconvolta, Osugi è in realtà trionfante: si libera in un colpo solo dell'incomodo marito e dell'ormai scomodo amante.

Apparentemente sconvolta, Osugi è in realtà trionfante: si libera in un colpo solo dell'incomodo marito e dell'ormai scomodo amante.

Questi non accetta di essere accusato di omicidio assistendo impotemte al trionfo di Osugi.

Confessa di avere agito volontariamente, per quanto sia stato un incidente, ma chiama come correa la donna, che lo ha incitato ripetutamente ad ucidere il marito.

Okayo, lei veramente sconvolta, pensa di essere stata sempre tradita ed ingannata da Sutekichi.

Okayo, lei veramente sconvolta, pensa di essere stata sempre tradita ed ingannata da Sutekichi.

Lo respinge e lo rinnega.

E' passato del tempo: Kahei abbandona il tugurio, dove ha invano tentato di portare un raggio di luce, una ventata di ottimismo.

E' passato del tempo: Kahei abbandona il tugurio, dove ha invano tentato di portare un raggio di luce, una ventata di ottimismo.

Ha ancora il tempo di raccogliere le ultime confidenze di Osen, che afferma o forse sogna di essere amata da un uomo per cui anche una prostituta può essere pura, e di Yoshisaburo che per una donna ha ucciso.

Le carte si sono rimescolate per loro come per tutti gli altri, ma senza che in realtà sia cambiato nulla.

Sutekichi è stato condannato all' esilio, Osugi è in carcere, di Okayo non si hanno notizie.

Sutekichi è stato condannato all' esilio, Osugi è in carcere, di Okayo non si hanno notizie.

Tsugaru, licenziato dalla polizia, è diventato anche lui un inquilino della baracca ed ha sposato Otaki.

Si è unito al gruppo anche il grasso Tsugaru, che assilla tutti con le sue fissazioni religiose.

Sembra che i bassifondi attirino a se irresistibilmente anche le persone relativamente benestanti che pensavano di sfruttarne le miserie.

Non che questo preoccupi più d tanto chi è rimasto.

Non che questo preoccupi più d tanto chi è rimasto.

Per annegare la noia e la malinconia, improvvisano un grottesco balletto, accompagnandosi con strumenti improvvisati.

Li interrompe Tonosama, che rientra fradicio di pioggia dall'esterno: l'attore alcolizzato si è impiccato ad un albero!

Rimangono tutti pietrificati, passando da scoordinate pose grottesche ad una tragica posa di gruppo.

E' Yoshisaburo a trarre la cinica morale della favola:

E' Yoshisaburo a trarre la cinica morale della favola:

"Che peccato... Ha interrotto un ballo così belo."

Così termina questa sinfonia macabra, scritta da Maxsim Gorkij, adattata e diretta dal maestro Akira Kurosawa.

Akira Kurosawa: I sette samurai

1954

Takashi Shimura, Toshiro Mifune, Seiji Miyaguchi, Isao Kimura, Yoshio Inaba, Daisuke Kato, Minoru Chiaki

Gli abitanti di un misero villaggio, sottoposto a continui attacchi dei predoni, decidono di assoldare un gruppo di samurai che li difenda. Hanno da offrire solo il vitto, quindi il drappello che riescono ad assemblare è quanto mai eterogeneo e composto soprattutto da samurai senza ambizioni e senza pretese che hanno fatto esperienza “perdendo tutte le battaglie cui hanno partecipato”, come dice il loro capo Kanbei. Fra di loro il silenzioso ed enigmatico Kyuzo, imbattibile con la spada e che per ragioni inspiegabili accetta la modesta proposta pur potendo mirare a ben altro, il giovane ed ingenuo Katsushiro, ed un pittoresco fanfarone: Kikuchiyo, impersonato da Toshiro Mifune nel suo primo ruolo picaresco, che seppe rendere indimenticabile. Aveva fino ad allora recitato in ruoli drammatici e sembrava a quelli confinato, ma come certi samurai hanno sette vite, Mifune sembra aver avuto sette e più personalità nel suo carniere.

Akira Kurosawa: Rashomon

1950

Takashi Shimura, Minoru Chiaki, Kichijiro Ueda, Daisuke Kato, Toshiro Mifune, Masayuki Mori, Machiko Kyo, Noriko Honma

Tratto dalla fusione dei due racconti di Ryunosuke Akutagawa Rashomon e Nel bosco, pubblicati nell'omonima raccolta Rashomon, narra la sconcertante vicenda di un misterioso delitto: un samurai viene trovato ucciso nel bosco, e la ricostruzione dei fatti effettuata attraverso interrogatori dei protagonisti porta a diverse versioni non solo contraddittorie ma anche inquietanti.

Tratto dalla fusione dei due racconti di Ryunosuke Akutagawa Rashomon e Nel bosco, pubblicati nell'omonima raccolta Rashomon, narra la sconcertante vicenda di un misterioso delitto: un samurai viene trovato ucciso nel bosco, e la ricostruzione dei fatti effettuata attraverso interrogatori dei protagonisti porta a diverse versioni non solo contraddittorie ma anche inquietanti.

Ognuna infatti comprende sia indubitabili verità che elementi inspiegabili e inaccettabili.

Anche le versioni della vittima, che parla attraverso una veggente, e di un testimone estraneo ai fatti piuttosto che chiarire portano ulteriori elementi di confusione.

E' la prima opera con cui Kurosawa venne conosciuto all'estero, ed è impreziosita da una grande interpretazione di Toshiro Mifune nella parte del brigante Tajomaru.

Come spesso in altre occasioni Kurosawa, che non esitava ad attingere all'occidente per le sue trame, fu a sua volta fonte di ispirazione.

Come spesso in altre occasioni Kurosawa, che non esitava ad attingere all'occidente per le sue trame, fu a sua volta fonte di ispirazione.

A Rashomon si ispirano nel 1960 Ingmar Bergman con La fontana della vergine, che definì una miserabile imitazione di Rashomon tuttavia riprende una leggenda svedese del XIV secolo, Töre's dotter i wänge.

A Rashomon si ispirano nel 1960 Ingmar Bergman con La fontana della vergine, che definì una miserabile imitazione di Rashomon tuttavia riprende una leggenda svedese del XIV secolo, Töre's dotter i wänge.

E nel 1964 Martin Ritt in L'oltraggio, con Paul Newman, Lawrence Harvey, Claire Bloom ed Edward G. Robinson, che si spinge fino a riprendere non solo la sceneggiatura di Kurosawa ma anche le ambientazioni e gran parte delle scelte registiche.

La straordinaria tensione della vicenda tende a non lasciar notare la grande semplicità dell'impianto scenico. Solamente otto interpreti appaiono sullo schermo, e ognuno di loro fornisce una prova superba, su cui quella di Mifune spicca ma senza sovrastare le altre.

Fatta menzione del protagonista principale, è difficile stabilire tra gli altri delle priorità o attribuire maggiori o minori meritl, verranno quindi citati in ordine di apparizione.

Takashi Shimura (1905-1982)

Takashi Shimura (1905-1982)

Apparso per la prima volta sullo schermo nel 1936, fu l'interprete favorito di Akira Kurosawa, ricoprendo già un ruolo in Sugata Sanshiro (1943), sua opera prima.

A 74 anni, poco prima della morte, fu il generale Taguchi in Kagemusha nella sua ultima apparizione sullo schermo. Discendente di una famiglia samurai del clan Tosa, di lui Kurosawa diceva: "Era un leader, e la sua forza consisteva nel non sembrarlo".

Interpreta il ruolo di un boscaiolo che recandosi al lavoro scopre nella foresta il cadavere di un samurai, ucciso da una ferita di spada. Da lì inizia la vicenda, attraverso il racconto che il boscaiolo ed un altro testimone fanno ad una terza persona, che si è rifugiata per ripararsi dalla pioggia torrenziale all'interno delle rovine della porta Rashomon, dove li ha trovati immersi nei loro pensieri.

Minoru Chiaki (1917-1999)

Minoru Chiaki (1917-1999)

La sua interpretazione più conosciuta è quella del samurai Heihachi (I sette samurai) ma apparve in totale in sette opere di Kurosawa.

In Rashomon interpreta la parte del monaco errante con cui il boscaiolo condividue i suoi dubbi sul delitto.

Turbato dalla constatazione che nessuna delle persone coinvolte nella vicenda può dirsi esente da vizi e colpe, viene tuttavia da lui al termine del film un invito all'ottimismo.

Kichijiro Ueda (1904-1972)

Kichijiro Ueda (1904-1972)

Appare, ma in ruoli di contorno, anche in altre

opere di Kurosawa (Il trono di sangue e La fortezza nascosta).

Qui è l'uomo che riparandosi dalla pioggia si imbatte per caso nel boscaiolo e nel monaco, e li convince a narrargli la vicenda.

Il suo cinismo e il suo scetticismo lo portano ad intuire un brandello di verità - sfuggito fino ad allora ad ogni indagine - ma anche a commettere atti spregevoli.

Daisuke Kato (1910-1975)

Daisuke Kato (1910-1975)

Presenza costante nei film di Kurosawa, ove appare qui per la prima volta, il suo ruolo più conosciuto è certamente, pochi anni dopo, quello dell'allegro lanciere Shichiroji (I sette samurai); appare anche in Yojimbo come lo sciocco fratello dell'antagonista Unosuke.

Fu tra gli attori più ricercati del cinema giapponese, nella sua carriera si contano oltre 170 film.

Qui riveste i panni di un poliziotto, che credendo di soccorrere la vittima di un incidente di viaggio si trova invece al cospetto del brigante Tajomaru, ridotto all'impotenza da un avvelenamento, e lo arresta.

Toshiro Mifune (1920-1997)

Toshiro Mifune (1920-1997)

L'attore più noto del cinema giapponese, che appare quasi sempre come protagonista in circa 200 film, fu anche l'attore prediletto di Akira Kurosawa. Il sodalizio si ruppe al termine delle riprese di Akahige, nel 1965, per insanabili contrasti sorti durante la lavorazione.

Interpreta con animalesca ed incontrollata energia il brigante Tajomaru, capace di ogni nefandezza eppure stranamente trasparente - non possiamo dire certamente innocente - in ogni suo atteggiamento. Un ruolo che ricorda, ma con una luce sinistra, quello interpretato in chiave comica pochi anni dopo nei panni dello stravagante Kikuchiyo (I sette samurai)

Invaghitosi dopo una sola occhiata rubata sotto al velo della moglie di un samurai di passaggio, ammette anzi rivendica di avere ucciso lui in duello e violentato lei, che tuttavia, nonostante le apparenze, non era del tutto riluttante.

Masayuki Mori (1911-1973)

Masayuki Mori (1911-1973)

Aveva già lavorato agli ordini del maestro in Zoku Sugata Sanshiro e in Tora no ofumu otokotachi, nelle vesti dell'arrogante ufficiale di collegamento che intende arrestare il principe Yoshitsune.

Ora è il samurai vittima dell'assassinio. Evocato attraverso una veggente, il suo spirito espone una versione dei fatti che smentisce totalmente quella dei confessi assassini.

Machiko Kyo (1924)

Machiko Kyo (1924)

Fu utilizzata, come anche Masayuki Mori, dal grande Kenji Mizoguchi, scomparso prematuramente.

Proprio assieme a Mori è protagonista dell'ultima opera di Mizoguchi, Ugetsu monogatari.

Appare nella parte di una donna esposta come un fuscello alla volontà prevaricatrice degli uomini, che dispongono di lei come un oggetto, eppure capace di ribellarsi e diventare la padrona della situazione, nel bene e nel male.

Noriko Honma (1910)

Noriko Honma (1910)

Più conosciuta come Furiko Honma, apparve per la prima volta in un film di Kurosawa con Cane randagio, continuando poi una proficua carriera durante la quale collaborò ancora col maestro: I sette samurai, Akahige, ed infine Sogni, nel 1990. La sua ultima interpretazione è del 2006.

E' qui una veggente, che il tribunale ha deciso di convocare per ascoltare, attraverso lei, la testimonianza del samurai assassinato.

Il tribunale

Il tribunale

E' un importante protagonista di Rashomon, ma non lo vedremo mai.

In realtà non ascolteremo mai nemmeno la voce dei magistrati, per quanto la camera mostri i testimoni dal loro punto di vista, senza quasi mai modificare l'inquadratura (una delle tante innovazioni anticonformiste che Kurosawa adottò nell'opera).

Le loro domande vengono solamente intuite attraverso le risposte dell'imputato Tajomaru e dei cinque testimoni che si susseguono.

La vicenda è ambientata in una località imprecisata nei pressi di Kyoto, e si svolge durante l'epoca Heian (VIII-XII secolo).

Nel mezzo di un temporale che sembra non voler mai cessare, tra le rovine della porta Rashomon si sono rifugiati come detto tre uomini. Un boscaiolo ed un bonzo, testimoni del delitto ed ancora turbati da quanto hanno visto ed ascoltato, ed un uomo di passaggio che incuriosito li invita a narrare quanto successo.

Della porta Rajomon (questo il nome originario) nulla era rimasto e Kurosawa la fece ricostruire negli studi di posa, ma senza avere alcun elemento concreto cui ispirarsi.

Della porta Rajomon (questo il nome originario) nulla era rimasto e Kurosawa la fece ricostruire negli studi di posa, ma senza avere alcun elemento concreto cui ispirarsi.

Aveva dichiarato ailla casa di produzione, la Daiei, che gli sarebbero serviti solamente due set, quello ed il cortile del tribunale, mentre il resto delle riprese sarebbe stato effettuato nei boschi.

Ci si aspettava quindi un'opera girata in economia, considerato anche il ridotto numero degli attori, ma al termine del film i produttori constatarono sconsolati che la porta Rashomon era costata da sola quanto un centinaio di set normali.

Kurosawa si giustificava alcuni anni dopo, con una punta di ironia, dicendo di non aver avuto all'inizio intenzione di farne qualcosa di tanto monumentale.

E' il boscaiolo ad iniziare il racconto. Con la sua ascia in spalla, era in cammino in mezzo alla foresta.

E' il boscaiolo ad iniziare il racconto. Con la sua ascia in spalla, era in cammino in mezzo alla foresta.

Per la prima volta una macchina da presa si addentrava deliberatamente all'interno di un bosco, sfidandone le difficilissime condizioni di luce.

Kurosawa aveva già tentato l'esperimento nel corso di Tora no ofumu otokotachii, la sua terza opera (1945) e la prima di ambientazione jidai. Ora lo riprende e lo estende: le riprese non sono più da un punto fisso, le cinecamere si muovono, ricreando nella mente dello spettatore l'impressione di camminare o correre nel fitto di una foresta.

Altra innovazione tecnica, che va al di là di ogni schema di ripresa precedente, è l'inquadratura del sole che filtra tra i rami.

Nessuno prima di allora aveva ripreso il sole, si diceva addirittura, come racconta Kurosawa nel suo libro Something like an autobiography, che i raggi del sole fossero in grado di danneggiare la pellicole, le apparecchiature e perfino gli spettatori.

Nessuno prima di allora aveva ripreso il sole, si diceva addirittura, come racconta Kurosawa nel suo libro Something like an autobiography, che i raggi del sole fossero in grado di danneggiare la pellicole, le apparecchiature e perfino gli spettatori.

Concentrato nel suo lavoro, aveva perso in comunicativa, finché un giorno Takashi Shimura gli comunicò le preoccupazioni dell'operatore, Kazuo Miyagawa, che temeva di non essere riuscito ad effettuare le riprese come richiestogli.

Kurosawa, che dentro di sé esclamava spesso "Meraviglioso! e aveva in qualche modo la sensazione di averlo detto a tutti, finalmente esclamò enfaticamente: "Al cento per cento! Al cento per cento! Al cento per cento e più!".

Al Festival di Venezia, dove l'opera fu presentata vincendo il Leone d'oro, queste scene destarono sensazione.

Per le riprese nel bosco si girò prima nella foresta di Nara e poi in un bosco di montagna nelle vicinanze del tempio Komyogi,

Il taglialegna (Takashi Shimura), in cammino per andare ad abbattere dei cipressi, sembra avvertire qualcosa di inquietante nell'atmosfera del bosco.

Il taglialegna (Takashi Shimura), in cammino per andare ad abbattere dei cipressi, sembra avvertire qualcosa di inquietante nell'atmosfera del bosco.

Il sottofondo musicale curato da Fumio Hayasaka, ritmato da un tamburo, già insiste sul tema del Bolero, composto dal compositore francese Maurice Ravel nel 1928: una ossessionante cantilena in continuo crescendo.

Ad un tratto si imbatte in una serie di oggetti abbandonati per terra o impigliati tra i rami che destano la sua curiosità.

Ad un tratto si imbatte in una serie di oggetti abbandonati per terra o impigliati tra i rami che destano la sua curiosità.

Tra gli altri un cappello da donna, e una corda tagliata, che ha l'aria di essere stata usata prima per legare qualcosa o qualcuno.

E' evidente che qualcosa di strano deve essere accaduto.

E continuando nelle sue ricerche, seguendo il filo degli oggetti sparsi qua e là, si imbatte infine in una orrenda visione.

E continuando nelle sue ricerche, seguendo il filo degli oggetti sparsi qua e là, si imbatte infine in una orrenda visione.

Il corpo senza vita di un samurai, seminascosto tra le foglie, immobilizzato in una posa atroce nel momento della morte.

Riesce appena a notare che ha una ferita sul corpo, che ne ha evidentemente causato il decesso.

Il boscaiolo fugge a perdifiato.

Il boscaiolo fugge a perdifiato.

Ci troviamo ora di fronte al giudice; non lo vedremo mai, né mai ascolteremo la sua voce, ma le sue domande vengono immediatamente intuite attraverso le risposte dei testimoni e dell'imputato.

Sappiamo che si tratta di un giudice monocratico e non di un collegio solamente dalla lettura del racconto originale di Akutagawa, che si apre con le parole "Racconto di un boscaiolo che risponde al giudice".

Sappiamo che si tratta di un giudice monocratico e non di un collegio solamente dalla lettura del racconto originale di Akutagawa, che si apre con le parole "Racconto di un boscaiolo che risponde al giudice".

Ci troviamo non dentro un'aula, ma in un cortile assolutamente spoglio, chiuso da un alto muro.

La testimonianza del boscaiolo non può chiarire molto. Tutto quello che può dire è di avere trovato il cadavere per caso, in un posto solitario ad una certa distanza dalla strada.

Aveva una sola ferita, mortale, al cuore e nei suoi dintorni non c'era alcun oggetto, tranne una corda ed un pettine femminile.

Nemmeno il bonzo (Minoru Chiaki) può dire molto. Durante il suo percorso senza meta aveva incrociato lungo la strada un samurai, armato della spada e di un arco, con venti frecce.

Nemmeno il bonzo (Minoru Chiaki) può dire molto. Durante il suo percorso senza meta aveva incrociato lungo la strada un samurai, armato della spada e di un arco, con venti frecce.

Era quindi anche lui un viandante, diretto chissà dove.

Conduceva per la briglia un cavallo su cui era una donna completamente velata, di cui quindi era impossibile scorgere le fattezze, nemmeno comprendere l'età.

Il monaco è scosso dalla caducità dell'essere umano.

Il monaco è scosso dalla caducità dell'essere umano.

Quel samurai così orgoglioso e fiero d'aspetto, poco dopo era nulla più che una misera spoglia.

Sappiamo, sempre dal testo di Akutagawa, che si sarebbe trattato di un giovane samurai della provincia di Wakasa: Takehiro Kanazawa.

Sua moglie, era lei la donna sul cavallo, si chiamava Masako ed aveva solamente 19 anni.

La successiva testimonianza conduce ad una drammatica svolta nelle indagini.

La successiva testimonianza conduce ad una drammatica svolta nelle indagini.

Un informatore di polizia (Daisuke kato), visibilmente compiaciuto, conduce con sé un uomo saldamente legato.

Come in tutti paesi del mondo l'informatore è solo un piccolo delinquente implicato in lievi reati, rilasciato a condizione di collaborare e tenere informate le autorità di quanto succede nel sottobosco della criminalità.

L'uomo legato è invece un famigerato e fino ad allora inafferrabile brigante: Tajomaru (Toshiro Mifune).

Kurosawa ce lo presenta assorto ad osservare le nuvole, completamente dimentico della situazione in cui si trova: destinato ad una inevitabile condanna a morte per decine di gravi reati.

Kurosawa ce lo presenta assorto ad osservare le nuvole, completamente dimentico della situazione in cui si trova: destinato ad una inevitabile condanna a morte per decine di gravi reati.

Mifune dé per la prima volta in questo film (un accenno era in L'angelo ubriaco) piena dimostrazione della sua recitazione provocatoria, in cui alterna momenti di assenza dal mondo ad esplosioni di improvvise reazioni, violente ed incontrollate, a fatti di scarsa rilevanza.

I suoi sentimenti non vengono manifestati solamente dalle espressioni del volto o dalle tonalità della voce.

E' con tutto il corpo, attraverso movimenti improvvisi e rabbiosi o minimalistici gesti abitudinari, potremmo dire con tutta la sua personalità, che Mifune contribuisce a rendere manifesto ogni stato d'animo dei personaggi che interpreta.

Quando Tajomaru ha uno scatto d'ira è per contestare la deposizione dell'informatore.

Quando Tajomaru ha uno scatto d'ira è per contestare la deposizione dell'informatore.

Non è per negare di essere un malvivente: ma per sfuggire all'onta di essersi lasciato catturare da un imbelle.

Uno strano avvelenamento, aveva bevuto avidamente da una sorgente, lo aveva fatto cadere preda di un malore.

Uno strano avvelenamento, aveva bevuto avidamente da una sorgente, lo aveva fatto cadere preda di un malore.

Solamente per questa ragione era caduto da cavallo, sul bordo del fiume, e non aveva potuto opporre resistenza quando l'informatore l'aveva legato ed arrestato.

Aveva ancora con sé le stesse frecce che il bonzo ha testimonato di avere visto nella faretra del samurai ucciso, ed anche il cavallo che era con lui sembra lo stesso su cui viaggiava la donna sconosciuta.

E' evidente che abbia avuto in qualche modo a che fare col delitto, è il primo indiziato per l'assassinio.

Tajomaru dichiara sprezzantemente di essere a conoscenza del suo destino: di lì a poco sarà sicuramente impiccato, non ha quindi alcun interesse a mentire per alleviare la sua posizione in quell'ultimo irrilevante delitto.